【初代ゴジラ】ネタバレあらすじと考察-山根博士と芹沢博士が象徴する「罪」と「破壊」-

「ゴジラ」(以下「初代ゴジラ」)は1954年11月3日に公開された本多猪四郎監督による劇場用作品であり、今なお続く「ゴジラシリーズ」の第一作となっている。

私にとっても十分に古い作品であり、子供の頃は白黒作品であるというだけで敬遠していたことをよく覚えている。さらに、現代の映画では見逃してもらえないような省略(例えば、ラストでゴジラの位置をどのように特定したかなど)もあり、「古い」ということを前提に見なければツッコミを入れ続けることになりかねない側面もあるにはある。

それでもなお「初代ゴジラ」は、現代に至るまでに増殖を続けた「ゴジラ映画」の中で特別の輝きを放っており、間違いなく傑作と呼べるものである。

今回はそんな「初代ゴジラ」のあらすじを振り返りながらその魅力を探っていこうと思う。

考察の中心となるのは本編に登場する二人の学者、山根博士と芹沢博士である。この二人の博士の存在によって、「初代ゴジラ」はその後の作品が決して到達しえない境地にたどり着いたのだと思う。

まずは、「初代ゴジラ」のあらすじを振り返っていこう。

この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。

「初代ゴジラ」のあらすじ(ネタバレあり)

あらすじのポイントまとめ

-

謎の怪獣、出現

原因不明の海難事故が続発。調査の結果、水爆実験で目覚めた太古の怪物「ゴジラ」の仕業と判明する。 -

東京、炎上

防衛網を突破したゴジラは東京に上陸。口から吐く放射熱線で街を焼き尽くし、日本を恐怖のどん底に突き落とす。 -

最終兵器の存在

惨状の中、科学者・芹沢博士が水中の酸素を破壊し生物を消滅させる最終兵器「オキシジェン・デストロイヤー」を密かに開発していたことが明らかになる。 -

博士の葛藤と決意

芹沢は兵器の悪用を恐れ使用を拒むが、人々の悲痛な叫びを受け、ゴジラを倒すため一度限りの使用を決意する。 -

自己犠牲と未来への警鐘

芹沢は発明の秘密が後世に残らぬよう、ゴジラと共に自らの命を絶つ。怪物は倒されたが、核の脅威が続く限り第二のゴジラが現れるだろうという警鐘が鳴らされる。

詳細なあらすじ

海難事故と大戸島

太平洋上で貨物船や漁船が次々と消息を絶つ怪事件が発生。救助船までもが同じ運命を辿り、日本は恐怖に包まれる。被害海域に近い大戸島では、古来より伝わる海の怪物「ゴジラ」の伝説が囁かれていた。調査に赴いた山根博士は、巨大な足跡から放射能と絶滅したはずの生物トリロバイトを発見。その夜、嵐の中でゴジラが巨大な姿を現し、島に壊滅的な被害を与える。

ゴジラという核の申し子

東京に戻った山根博士は、ゴジラが水爆実験によって海底の棲家から目覚めた太古の生物だと報告。政府内ではゴジラの公表を巡り議論が紛糾するが、やがて東京湾に高圧電流の防護柵を築き、その侵入を阻止する計画を立てる。一方、博士の娘・恵美子と恋人の尾形は、謎多き科学者・芹沢大助を訪ねるが、そこで恵美子は芹沢が開発した恐るべき発明を目の当たりにする。

初襲来—東京炎上

ついにゴジラは東京に上陸。高圧電流の防護柵をものともせず、口から吐き出す放射熱線で街を焼き尽くしていく。ビルは崩れ、鉄塔はなぎ倒され、東京は一瞬にして焦土と化す。おびただしい数の犠牲者が出る中、ゴジラは破壊の限りを尽くして再び海へと姿を消した。

秘密の発明—オキシジェン・デストロイヤー

東京の惨状に心を痛めた恵美子は、芹沢の発明が水中の酸素を破壊し生物を消滅させる「オキシジェン・デストロイヤー」であることを尾形に告白する。尾形は協力を求めるが、芹沢は「これが兵器として使われれば人類は破滅する」と頑なに拒否。しかし、恵美子の悲痛な訴えに心を動かされ、この恐るべき力を一度だけ使い、研究のすべてを葬り去ることを決意する。

最後の作戦と犠牲、そして平和への祈り

尾形と芹沢はゴジラが潜む東京湾の海底へ向かう。眠るゴジラを発見した芹沢はオキシジェン・デストロイヤーを起動させると、尾形だけを浮上させ、自らは「幸せに」との言葉を残し、発明の秘密と共にゴジラと運命を共にした。

オキシジェン・デストロイヤーによってゴジラは完全に消滅。船上の人々は勝利に沸くが、芹沢の自己犠牲を知り、その喜びは深い悲しみに変わる。静まり返った海を見つめ、山根博士は「あのゴジラが最後の一匹だとは思えない。水爆実験が続く限り、ゴジラの同類がまた現れるだろう」と呟く。その言葉は、科学の力がもたらす脅威への痛烈な警鐘として響き渡った。

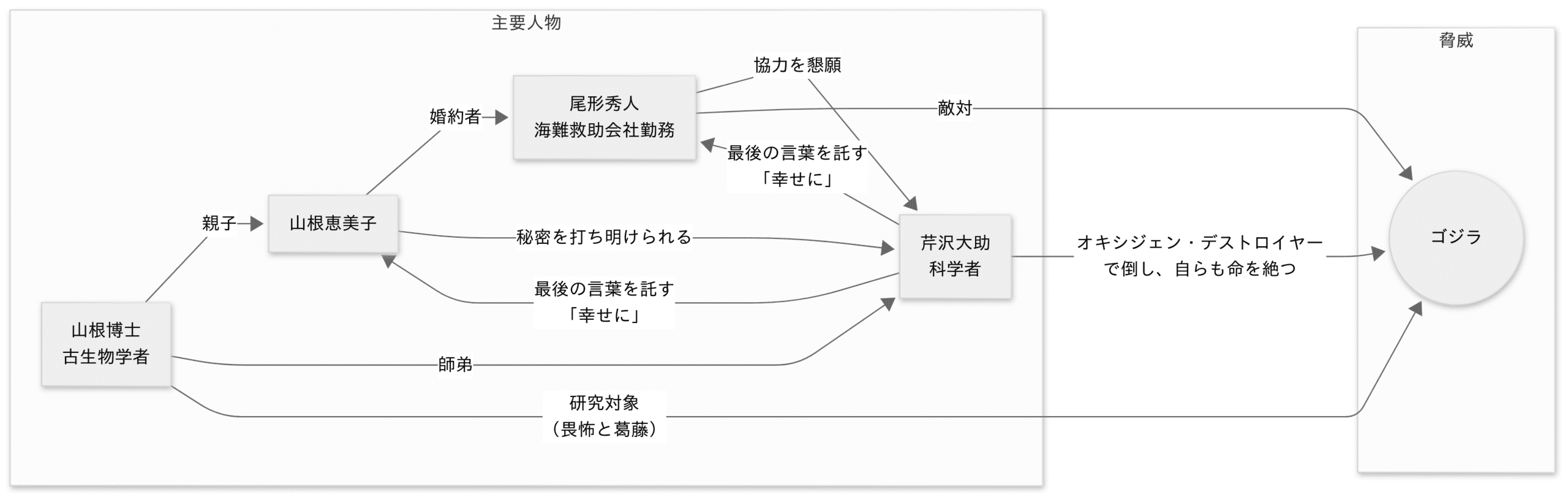

主な登場人物と人物相関図

主な登場人物の紹介

| 登場人物 | キャスト | 人物概要 |

|---|---|---|

| 芹沢 大助(せりざわ だいすけ) | 平田昭彦 | 眼帯の天才科学者。戦争の痛手を負い、オキシジェン・デストロイヤーを開発する。恵美子の元許嫁。 |

| 山根 恭平(やまね きょうへい) | 志村喬 | 古生物学者。ゴジラを水爆実験の産物と突き止める。ゴジラを兵器で殺害せず、研究すべきだと主張する。 |

| 山根 恵美子(やまね えみこ) | 河内桃子 | 山根博士の娘。尾形と恋仲だが、芹沢のことも案じている。芹沢から恐るべき発明の秘密を打ち明けられる。 |

| 尾形 秀人(おがた ひでと) | 宝田明 | 南海汽船所属の青年。恵美子の恋人。ゴジラの脅威に対し、芹沢博士にオキシジェン・デストロイヤーの使用を迫る。 |

| ゴジラ | 中島春雄 (スーツアクター) | 水爆実験の影響で太古の眠りから覚めた巨大怪獣。放射熱線を吐き、東京を蹂躙する。人間の業が生んだ悲劇の象徴。 |

人物相関図

物語の解説

今なお続く「ゴジラシリーズ」の初代の作品。本作における「ゴジラ」は水爆実験によって突然変異した生物であり、人間の業(罪)によって生まれた悲劇の生命体である。

公開されたのが1954年11月3日となっており、太平洋戦争終結から10年も経たないうちに公開されている。その事実自体が驚異的だが、作品中で描かれる東京の姿はもはや「戦争の痛手」を想起させるものにはなっておらず、人々は新しい日々を謳歌している。

一方、自宅の地下室で人知れず研究を続け、オキシジェン・デストロイヤーを開発した芹沢博士には、「眼帯」という「戦争の痛手」がはっきりと残っている。

「初代ゴジラ」という作品は、「ゴジラという怪獣」と「人間である芹沢博士」という2つの対立するはずの存在に、「戦争の痛手」、「人間の罪」といったものを同時に象徴させることで物語に重層感をもたせることに成功している。

また、「ゴジラ」は人々の暮らしを破壊する脅威であるため、その出自が人間の自業自得だったとしても、「降りかかる火の粉」として退治しなくてはならない。しかし、物語のラスト、オキシジェン・デストロイヤーでそのゴジラが消滅させられてしまうと、我々の心に何やら「罪悪感」が残るようになっている。ゴジラに対して極めて擁護的であった古生物学者の山根博士が、そういう「人間の業」に対するアンチテーゼ的存在として見事に存立していたためである。

物語の中で描かれる、尾形と恵美子の恋も「新しい時代」の現れとして描かれていると見ることもできる。その一方で、芹沢は自らの恋を失うこととなるのだが、それは芹沢が「古い何か」をも背負った存在だったからかもしれない。

太平洋戦争が終結し、人々が人生を謳歌できるようになったことは大変素晴らしいことで、あの時代を実際に生きた人々への深い敬意を感じる。しかしそれを大前提に、変わりゆく時代の中で忘れられがちな、「礎としての『古い何か』」を決して忘れないようにしなければならないというメッセージも、「ゴジラ」という映画から読み取ることができるのではないだろうか。

この記事の後半ではもう少し物語性について深掘り考察をしていこうと思う。

「初代ゴジラ」の考察-山根博士と芹沢博士が象徴したもの-

- 二人の博士が象徴するものと作品の重層性

本作の魅力は、対照的な二人の博士の存在にある。山根博士はゴジラを生んだ「人類の罪悪感」を、眼帯の芹沢博士は「戦争の痛手」とそこから生まれる「怒り」や「破壊」を象徴しており、物語に重層感を与えている。 - 怪獣と人間に託された共通のテーマ

本作では、怪獣であるゴジラと人間である芹沢博士の両者が、水爆実験や戦争といった「人間の業が生んだ悲劇」の象徴として描かれている。この二重構造によって、人々の内に秘められた苦しみの大きさが表現されている。 - 芹沢の自己犠牲が問いかける「怒り」との向き合い方

芹沢はオキシジェン・デストロイヤーの秘密と共に、自らの「怒り」の象徴でもあるゴジラと運命を共にする。これは「怒りを鎮めよ」というメッセージであると同時に、彼の英雄的行為を通じて、我々が決して忘れてはならない「痛手」と「怒り」を心に刻み込ませる演出となっている。 - 単なる怪獣映画を超えた傑作たる所以

本作の真の魅力は、ゴジラという存在と二人の博士を通じ、表面的な怪獣パニックの裏で、人類の「罪」や忘れてはならない「戦争の痛手」といった普遍的なテーマを見事に描ききった点にある。

ここからは「初代ゴジラ」の魅力について考察していくのだが、まずは山根博士の特殊な立ち位置について考えていこう。

山根博士の苦悩-「学者」を通して自然に描かれる「罪悪感」-

現代に至る「ゴジラシリーズ」と同様に、「初代ゴジラ」においても、人々に甚大な被害を与える存在としてゴジラは描かれている(というより後の作品はこれを踏襲している)。

初っ端で船が三隻も沈められ、大戸島、そして東京が二度にわたり蹂躙されてしまう。早い話、多くの人々の命がゴジラのせいで失われているのである。したがって、人々は直ちにゴジラを排除しなくてはならない。

しかし、山根博士のゴジラに対する態度、思いは、そういう一般ピープルのそれとは全く異なっており、ゴジラの研究(つまりは捕獲)を優先しており、人類がゴジラを攻撃することをひどく悲しんでいた。

この悲しみを「学者」で表現したことはこの映画の重要な点であると思う。

そもそも、ゴジラがあれほどまでに凶悪になってしまったのは、水爆実験が行われたからである。したがって、「人類」という視点で見れば、ゴジラに蹂躙されたことは「自業自得」にほかならない(日本という視点に立てばいい迷惑だが)。

したがって、ゴジラを駆逐することにある種の「罪悪感」が生じることは必然であり、それは描くべきことなのだが、どのように描くかという問題が残る。

謎の市民団体が「ゴジラを殺すな~~~!」とデモをするシーンを映すという手もあるのであろうが、それを見た我々としては「アホか」と思って終了してしまう(人がたくさん死んでいるのだからね)。さらに、ゴジラを駆逐することに対する「自業自得感」をむしろ忘れてしまうこともあるかもしれない。

その一方、山根博士がゴジラに対する同情を表明すると「学者ってこういう無責任なこと言うよね」という、「学者」という存在に対するネガティブなステレオタイプが発動して、自分たちとは地続きではない存在が、無責任に「同情」を表明していると認識することができる。

結果として、山根博士が表明してくれた「罪悪感」を、我々は素直に受け入れることができるようになっているのではないだろうか。「人類の罪」として。

意図したことかどうかはわからないが、見事な演出であると思う。

芹沢博士が象徴していたもの-戦争の痛手と破壊衝動、そして怒り-

ここからは芹沢博士について思いを馳せてみよう。

山根博士がゴジラに対する「罪悪感」を象徴してくれたのだが、芹沢博士はなにを象徴してくれたのだろうか?

結果的に「オキシジェン・デストロイヤー」でゴジラを駆逐したのだから、彼が象徴したものは「破壊」であることは間違いないだろう。

ただ、もう一つの重要な要素は彼の眼帯である。

本編中で尾形は以下のような発言をしている:

「誰にも遠慮することはないと思いながら、芹沢さんのことを考えると、どうも弱気になる。戦争さえなかったら、あんなひどい傷を受けずに済んだはずなんだ。」

つまり、芹沢の眼帯は、なんとなくのキャラ立ちの要素としてつけられているのではなく、戦争の痛手を象徴するものとして存在している。

「初代ゴジラ」の公開は1954年。終戦から10年にも満たないその時に描かれた東京は、見事に復興を遂げており、それが「戦後」であることを忘れさせる。しかし、原爆症をはじめとして、現代に至るまで、太平洋戦争に端を発する痛手は残り続けていることを我々は知っているし、戦場を経験した元兵隊、空襲によって体と心に傷を負った人々は厳然と存在し続けている時代であった。

「初代ゴジラ」の本編には、驚くほどにそういった「痛手」が描かれてはいないように見えるのだが、芹沢の眼帯にそれらが集約されているのである。

このように考えてみると、芹沢が「オキシジェン・デストロイヤー」を発明してしまったことの意味合いが見えてくる。

芹沢が負ってしまった傷は、彼のせいで負ったものではなく、戦争という不条理が与えたものである。ということは、芹沢博士が発明してしまった「オキシジェン・デストロイヤー」は「怒り」の象徴でもあるということになると思う。

ゴジラと共に「怒り」を海に沈めた芹沢

先述の通り、芹沢博士は「破壊」、「戦争の痛手」、「怒り」を象徴していたと考えられるのだが、ゴジラと共に命運を共にするという彼の決断は何を意味するのだろうか?

もちろん、自分の存在と共に「オキシジェン・デストロイヤー」を抹消するということがその目的の一つである。

ただ、私としては、別の側面があったように思える。

ポイントとなるのは、「オキシジェン・デストロイヤー」は見事に発動し、ゴジラを消滅させたという事実は世界に知られる事になってしまったということ。

そのような状況下、「オキシジェン・デストロイヤー」の開発競争が世界で勃発すると思われる。芹沢が開発したものはどうやら水中の酸素を破壊するだけのようだが、そんなことができるなら大気中でも同じことが出来そうなもので、生命の根源である酸素を破壊する兵器を開発することができれば、人類は「クリーンな大量殺戮兵器」を手に入れることができる。したがって、大手を振って開発を進めると考えるのがやはり自然だろう。

そんな時、日本に芹沢博士がいないことのほうが問題ではないだろうか。彼なら「オキシジェン・デストロイヤー」を無力化する方法を開発できるかもしれないし、日本が世界に翻弄されることによるネガティブな影響を最小化できるかもしれない。

つまり、「ゴジラ」という物語を考える時、「オキシジェン・デストロイヤー」の製造方法を隠すためだけに芹沢の死を描いたと考えると、少々中途半端というか、不完全さを感じてしまう。

では、芹沢がゴジラと命運を共にすることの意味は何か?

それは、ゴジラと共に、自らの「怒り」を海に沈めるということだったのではないだろうか。つまり、「怒りを鎮めよ」とあの映画は言っているのである。

正直なところ、不条理には声をあげるべきだと思うし、社会が自らに与えた苦しみに対する「怒り」をなかったことにすることをいいとは思わない。

しかし、だからこそ「初代ゴジラ」は敬礼によって終わったのだと思う。本来なら発散させてよいはずの「怒り」を沈めたその精神性に対する敬意がそこに現れており、我々は彼の「怒り」を決して忘れてはならないと心に刻むのである。

さらに、あの敬礼は、人間の生み出した核の力によって異形の姿にさせられた挙げ句に、再び人間の都合によって駆逐されてしまったゴジラに対する贖罪の思いも表現されているだろう。

山根博士のゴジラに対する思いが、ラストシーンで見事に回収されているのである。

「初代ゴジラ」についての考察のまとめとその魅力

ここまで考察してきたことをまとめると、以下のようになると思う:

表面上「初代ゴジラ」は謎の存在に蹂躙された人類がその叡智を結集してその存在に打ち勝つという成功の物語となっている。

しかし、物語をよく観察すると、そこに描かれているのは、ゴジラを生み出しておきながら自らそれを駆逐するという「罪(業とも言えるかもしれない)」そして戦争で痛手を負った芹沢の隠された「怒り」と「破壊衝動」であった。

しかも、「怒り」と「破壊衝動」は芹沢に象徴されると同時に、ゴジラという存在によっても表現されている。戦争が与える悲劇を、ゴジラという「怪獣」と芹沢という「人間」を用いて同時に描くことで、人々の内に秘められた苦しみの大きさを表現することに成功している。

そして、構造上完全に「自業自得」であるゴジラの襲撃を、自らの「怒り」と共に消滅させた芹沢の英雄的行為によって、決して忘れてはならない「怒り」と「痛手」があることを、むしろ我々の心に刻み込んでいる。

そして、「で、結局のところ、『初代ゴジラ』の魅力は何か?」と問われれば以下のように答えることができると思う:

ゴジラという核が生み出した生命体と、山根、芹沢両博士を並立することで、忘れてはならない人類の「痛手」を見事に描ききったこと。

皆さんは「初代ゴジラ」をどのような映画だと思ったであろうか?

おまけ:芹沢博士の決断を決定づけたもの

これまで書いたことで基本的には「初代ゴジラ」についての考察は終わっているのだけれど、芹沢博士についてはもう少し考えるべきことがあると思う。

つまり、「芹沢がゴジラと運命を共にすると決めた決定打はなんだったのか?」という問いを考えるべきだと思う。

この記事で考察したのは「芹沢の死が意味するもの」に過ぎず、彼の行動原理を決定的には説明できてはいない。それどころか、「芹沢は生き残ったほうが自然」ということまで言ってしまっている。

しかし、彼の行動は極めて人間的な理由によって説明が可能であると思う。それについては以下の記事に以前まとめている:

彼は何故、自分を消滅させてしまったのだろうか?

この記事を書いた人

最新記事