【もののけ姫】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介-

「もののけ姫(スタジオジブリ公式)」は1997年に公開された宮崎駿監督による劇場用アニメーション作品である。

今回は「もののけ姫」に関する雑学、豆知識をまとめていこうと思う。必ずしも本編の理解を深めるために必要なものではないが、なかなか興味深いものも含まれていると思う。

この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。

「もののけ姫」の雑学&豆知識集

「もののけ姫」には”幻の原作”が存在した。

現在我々が知る「もののけ姫」といえば、「不条理な呪いを受けた上に故郷を追放された主人公アシタカが『もののけ姫』と呼ばれるサンと出会い新天地を発見する物語」となっている。

しかし、「紅の豚(1992年公開)」、漫画版「風の谷のナウシカ(1994年完結)」、「耳をすませば(1995年公開、宮崎駿が絵コンテを担当)」を経て、次回作の構想としてあった「もののけ姫」はそういった物語ではなかった(この時、後にジブリ美術館で公開される「毛虫のボロ(ジブリ美術館公式)」も構想としてあった)。

最初期に想定されていた「もののけ姫」は現在絵本化されており、「戦いに敗れた武士がもののけ(トトロのような巨大な猫)に捕まってしまうが、娘を嫁がせることを条件に見逃してもらう。結果的に三番目の娘(三の姫、さんのひめ)が嫁ぐことになるが・・・」といったお話になっている。

絵本化されている「もののけ姫」は1980年に描かれたイメージボードが元になっており、当初それをたたき台に新作としての「もののけ姫」が制作されるはずであった。

ところが、すでに10年以上前に作ったものを元にしたために、時代に耐えるものにすることが非常に困難であった。そのため宮崎駿のストーリー制作は遅々として進まず、鈴木敏夫によると「スランプ」といえる状態になっていた。

そんな折に舞い込んできたのが「CHAGE and ASKA」の楽曲「On Your Mark」のMV制作の話であり、それが気分転換になったようで、MVの制作が終わった宮崎駿は「もののけ姫」の企画を根本からやり直すことを決め、現在我々が知る「もののけ姫」につながることになる(絵本となった「もののけ姫」の「三の姫」の「さん」は名前として残った)。

ただ、古いものが必ずしも使い物にならないわけではなく、現在我々が知る「もののけ姫」を制作するうえで「シュナの旅(PR)」の影響が色濃くあると思われる。「シュナの旅」は1983年に出版された絵物語で「小国の王子シュナが、ヤックルに乗り、神人の国から麦を持ち帰るたびに出る物語」となっている(もちろん宮崎駿が作ったもの)。

「シュナの旅」は非常に面白いので、一読することをおすすめする。

- 「ジブリの教科書10 もののけ姫(PR)」

- 「「もののけ姫」はこうして生まれた。(PR)(DVD)」

「もののけ姫」というタイトルを鈴木敏夫が独断で公表した。

先述の通り「もののけ姫」には絵本化された「幻の原作」が存在したのだが、その物語の主な登場人物は「三の姫」と、その姫が望まぬ形で嫁がされた「巨大な猫のようなもののけ」であった。したがってタイトルとして「もののけ姫」であることは自然なのだが、現在我々が知る「もののけ姫」の主人公はどう考えてもアシタカである。

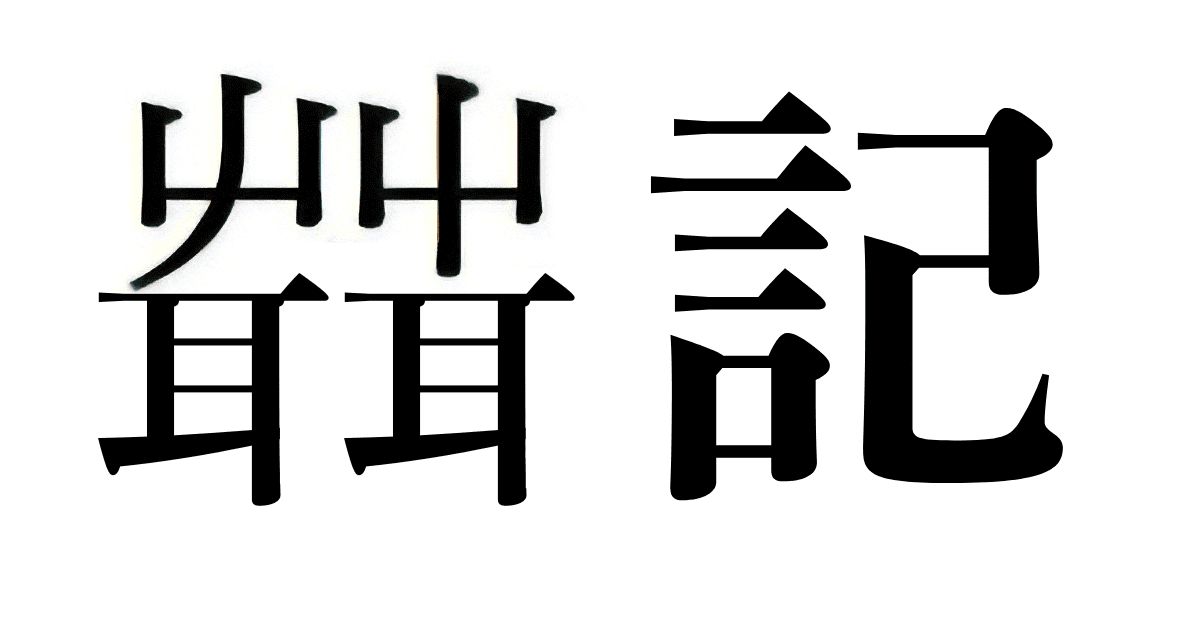

そして、宮崎駿は「もののけ姫」以外に「アシタカせっ記」という別のタイトルを実際に考えていた。

「せっ記」は宮崎駿の造語かつ造漢字であり、「草に隠れて人の耳から耳へ伝わった物語」という意味が込められているそうで、「せっ記」は以下のように表記するようである(漢字表記は「ジブリの教科書10 もののけ姫」を参考にした。「せつ」の字の2つの「山」っぽいものは旧字体の「草かんむり」である):

ところが・・・「もののけ姫」というタイトルのほうが良いと考えた鈴木敏夫プロデューサーは、1995年12月22日に放送された金曜ロードショー「となりのトトロ」に合わせて公開された特報で「もののけ姫」というタイトルを宮崎駿に相談することなく独断で公開してしまった。

その事実を後から知った宮崎「あれ、出しちゃったの!」と大声で鈴木敏夫に尋ね、「だしました」という返答を聞くとそのまま部屋に戻ったという。

結果として映画のタイトルは我々の知る「もののけ姫」となり「アシタカせっ記」というタイトルは久石譲による楽曲のタイトルとして残ることとなった(アシタカが故郷を後にした直後に流れる曲)。

- 「ジブリの教科書10 もののけ姫(PR)」

- 「「もののけ姫」はこうして生まれた。(PR)(DVD)」

舞台は日本以外になりそうだった。

「もののけ姫」の絵コンテの制作が進む中、鈴木敏夫プロデューサーは「森の神殺し」という物語のテーマの一つに悩むことになる。

というのも、日本という雨が多い豊かな土壌では「森を殺す」という事自体が成立しないのではないかと考えた。そのことを高畑勲にも相談したようで、高畑からもその疑念については同意を得たという。言われてみれば至極真っ当な疑念であると思う。

しかも、その疑念と「舞台を日本以外にして普遍性を持たせたほうが良いのではないか」という提案を宮崎駿にぶつけたところ、特段の抵抗もなく、むしろ修正案についてあっけらかんと提案されたそうである。

その後の展開については残念ながらわからないが、結果的には我々の知る日本、そして室町時代を舞台とした「もののけ姫」となった。

- 「ジブリの教科書10 もののけ姫(PR)」

エボシ御前を殺そうとしたが殺せなかった

宮崎駿が最初に完成させた絵コンテのラストは、鈴木敏夫プロデューサーにとってはあまりにあっけないものであり、物足りないものであった(現代的にはその「あっけないラスト」がものすごく気がかりだが)。そこで鈴木敏夫は「エボシ御前を殺すべきではないか」と提案するのだが、それに宮崎駿はノリノリで反応し「様々なエボシ御前の殺し方」を逆提案してきた。

上のやり取りは久石譲のスタジオに向かう途中の電車でのやり取りだったが、制作ドキュメンタリー「『もののけ姫』はこうして生まれた。」の中では、そのスタジオで久石譲に対して楽しそうに「死ぬことになったんです。」と語る宮崎駿の姿を確認することができる。

しかし、我々が知るように結果的にエボシ御前は死ぬことはなく腕を失うに留まった。修正した絵コンテを鈴木に渡した宮崎駿は「鈴木さん、悪いけどエボシは殺せないよ」と語ったそうな。

- 「ジブリの教科書10 もののけ姫(PR)」

- 「「もののけ姫」はこうして生まれた。(PR)(DVD)」

サンの顔の赤い模様は入れ墨

サンの顔には非常に印象深い赤の模様があるが、実はあの文様はペイントされているものではなく入れ墨である。

この事実は、例えば「『もののけ姫』はこうして生まれた。」という制作ドキュメンタリーで確認することができ、仕上げ(セル画への彩色)や色彩設計について解説されている部分で、「気性の激しさを出す臙脂(えんじ)の入れ墨」というナレーションが入っていることから分かる。

しかし、その入れ墨がいつ入れられたものなのかについては不明である。

- 「「もののけ姫」はこうして生まれた。(PR)(DVD)」

物語のラストで病者(びょうじゃ)が治癒している

物語の序盤、タタラ場を訪れたアシタカをエボシ御前が「秘密の庭」に案内するが、そこに包帯を巻かれた人々がいる。

本編中では明言されていないが、あの人々はハンセン病の患者たちである。この事実は、例えば、朝日新聞の「宮崎駿さん語るもののけ姫とハンセン病『自由な時代劇』」の中で確認することができる。

物語のラスト、首を取り戻したシシ神が朝日に照らされて倒れ込んで「破裂」し、その衝撃にシシ神の森やタタラ場の人々がさらされてしまう。

結果的に森は僅かな復活を遂げるが、その一方で、病者の包帯がはだけて病気が治っている様子が描かれている(甲六が「シシ神は花咲じじいだったんだ」と言うシーン)。

- 「宮崎駿さん語るもののけ姫とハンセン病『自由な時代劇』、朝日新聞)」

コダマはトトロになった?

宮崎作品には必ずと言っていいほどの何かしらの「可愛いらしい存在」が登場する。「もののけ姫」においてそれはまさにコダマだったと思うが、実はあのコダマが後々トトロになったという話が存在している(ただし、「裏設定」と言えるかどうかは微妙である)。

「The art of Totoro」によると、初期設定におけるトトロ(大トトロ)の年齢は1302歳となっている。となると、「となりのトトロ」に登場した個体は「もののけ姫」の頃には存在していたことになるし、それ以外の個体も当時はたくさん存在していて叱るべきである。ところが「もののけ姫」にはトトロと思しきものは一切登場していない。

「『もののけ姫』はこうして生まれた。」という制作ドキュメンタリーを見ると、この事実には宮崎監督も何やら引っかかるところがあったようで、映画のラストについてスタッフと打ち合わせしているシーンで以下のように語っていた:

「これはもう、二木さんたっての希望で、ちびで一匹でいいから、コダマが、ノコノコ歩いてるやつ、最後に入れてくれって。それがトトロに変化した。」「そうすると首尾一貫するんです。」

「二木さん」とはアニメーターの二木真希子さん(1957年6月19日-2016年5月13日)と思われる。

こういうことを「設定」とは言わないとは個人的には思うが、少なくともそういう気分でいたことは間違いないことであろう。

- 「The art of Totoro(PR)」

- 「「もののけ姫」はこうして生まれた。(PR)(DVD)」

モロの君と乙事主は、かつて「いい仲」だった。

サンの育ての親であるモロの君の声を担当したのは美輪明宏さんだったが、美輪さんのキャラクター理解が極めて的確であったために、アフレコは随分とスムーズに進んでいた。

「『もののけ姫』はこうして生まれた。」という制作ドキュメンタリーを見ると、宮崎監督も随分と楽しそうにアフレコに臨んでいる風景が映し出されている。

そのドキュメンタリーの中で、乙事主とモロの君が再会するシーンのアフレコの様子が映し出されるのだが、そこでのモロの君のセリフのニュアンスを伝えるために宮崎監督が「実はモロと乙事主は昔『良い仲』であり、100年前に分かれた」という事実があることを音響監督に伝えている。

そしてその事実を音響監督から聞いた美輪明宏は「え?それがあったの?イノシシとイヌが。ハッハッハ!」と嬉しそうに驚いていた。

- 「「もののけ姫」はこうして生まれた。(PR)(DVD)」

声優の島本須美は20回のリテイクを食らった。

タタラ場の女性の一人であるトキ(甲六の妻)を担当しているのは島本須美さんである。島本さんといえば「カリオストロの城」のクラリスや「風の谷のナウシカ」のナウシカの声も担当している人物である。

トキは、アシタカが巨大な「ふいご(製鉄炉に空気を送り込む装置)」を踏む現場を訪れた際に「せっかくだから変わってもらいな!」と発言するのだが、実はこのセリフは20回もリテイクされている。

宮崎駿は島本に対する指摘として「そんなにね、自分たちがやってる仕事にね、人がちょっと手伝いに来てね、それにやたらに感謝するはずないんですよ」と語っている。

さらに、「優しくしなきゃいけないと思っているんですよ、役を」「島本さんね、なんでも人にやさしくしなきゃいけない商売だと思ってるからいけないんですよ。冷たくあしらって。」という指摘も宮崎駿の意図するところを理解するヒントとして挙げられると思う。

あのシーンの前提を思い出してみると、タタラ場を訪れたアシタカを男衆が歓迎している食事の席を女衆が覗きながら「あたいたちのところへきなよ」と発言したことに端を発している。

アシタカはその言葉に誘われる通りに「あたいたちのところ」を訪れた訳だが、女衆の意図としては「ちょっと顔を出してもらう」程度のものだっただろうし、別に来なくても構わなかっただろう。来られたところで邪魔なだけなのだから。

しかし、あの時のアシタカ君は、エボシ御前に自分の境遇を軽くあしらわれた上に「ハンセン病」に苦しみながらも懸命に生きる病者を見たことで心が乱されており、「なんかいいことしたいモード」に入っていたものと思われる。そのためにしなくていい「お手伝い」までズケズケとやり始めた。

そんなアシタカの「いいことしたいモード」を瞬時に嗅ぎつけたトキは「すぐに手伝わせてすぐに帰ってもらう」という判断をし、「せっかくだから変わってもらいな!」と発言したのではないだろうか。

ところが、島本さんの声の特性や本人の性格もあるのかもしれないのだが、そのニュアンスを出すのが難しかったのかもしれない。

また、このシーンのトキがだいぶ肯定的に見える笑顔であったことも状況を混乱させたのではないだろうか。あの表情の中に「アシタカが邪魔」というニュアンスを汲み取るのは難しいのではないだろうか(タタラ場の人々は、表面上の元気さや軽快さと反する内面的な苦しみを皆抱えている)。宮崎駿は頭を捻りながら「そんなに難しいことじゃないと思う」とも言っていたが、個人的には「そんなに難しいこと」であると思う。

ちなみに、サンの声優を担当した石田ゆり子もアフレコには大変に苦労しており、舞台挨拶の場で以下のように語っている:

「ほんとに、おろされるとおもいました、最初は。」「監督は、とてもきめこまかく、繊細な、指示をいつもしてくださったのですが、それが多すぎて、わけが分からなく・・・」

「もののけ姫」のアフレコの現場には、多くの苦労があったようである。

- 「「もののけ姫」はこうして生まれた。(PR)(DVD)」

- 「セリフのリテイクを20回も…「ジブリに愛された声優」が語る“『もののけ姫』で一番苦労したこと”(文春オンライン)」

「生きろ。」というキャチコピーが決まるまで23本のボツ案が糸井重里から提出された

ジブリ作品には極めて印象的なキャッチコピーがついている。「となりのトトロ」と「火垂るの墓」の統一的なものとしては「忘れものを、届けに来ました。」、「魔女の宅急便」の「おちこんだりもしたけれど、私はげんきです。」など、これらは糸井重里によるものである。

「もののけ姫」においても、キャッチコピーは糸井重里に依頼された。

「もののけ姫」の前までは、概ね一発で糸井の提案したキャッチコピーが採用されていたようだが、「もののけ姫」については全く状況が異なっていた。

「ジブリの教科書10 もののけ姫」によると、「生きろ。」という有名なキャッチコピーに至るまでに、23本もの案が提出されている。

ただ、その一方で、「『もののけ姫』はこうして生まれた。」の中で鈴木敏夫は「50本くらい書いていただいた」と語っている。

個人的には「23本」を信用したい。鈴木さんが言っているのは、「やり取り」が50回に渡ったという記憶によるものではないかと思う(私の想像にすぎないが)。

ただ、いずれにしても、糸井重里が苦悩の中にあったことは事実と思われる。当時の私にとって糸井重里は「徳川埋蔵金の人」であったが、その裏でこんな苦悩の中にいたということは、個人的には感慨深い。

- 「ジブリの教科書10 もののけ姫(PR)」

- 「「もののけ姫」はこうして生まれた。(PR)(DVD)」

この記事を書いた人

最新記事

- 2025年12月23日

「美しい物語」ではなかった羽衣伝説-日本各地の天女伝承とその結末- - 2025年12月21日

【ホーム・アローン2】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月19日

【ホーム・アローン(1作目)】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月18日

「未来のミライ」と「となりのトトロ」に見る共通点 -孤独が生んだ”夢だけど夢じゃなかった”世界- - 2025年12月14日

「未来のミライ」のあらすじ(ネタバレあり)-結末までのストーリーを解説・考察-