「耳をすませば」のあらすじ(ネタバレ)・考察と解説・人物相関図

「耳をすませば(スタジオジブリ公式)」は1995年に公開された近藤喜文監督による劇場用アニメーション作品。キャッチコピーは「好きなひとが、できました」であった。

脚本と絵コンテを宮崎駿が担当しているが、劇場用の作品としてはスタジオジブリで初めて宮崎駿でも高畑勲でもない人物が監督をした作品である(劇場用以外だと「海がきこえる」という望月智充監督作品が、1993年にテレビスペシャルとして放送されている)。スタジオジブリの新時代を切り開く作品であったに違いなかったのだが、近藤監督は1998年に急逝している(享年47歳)。

今回はそんな「耳をすませば」のあらすじと考察をまとめようと思う。ちなみに、あらすじと言っても全部話してしまうので、ネタバレが嫌な人は途中まで読んで本編を見てください。

この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。

- 詳細なあらすじと人物相関図

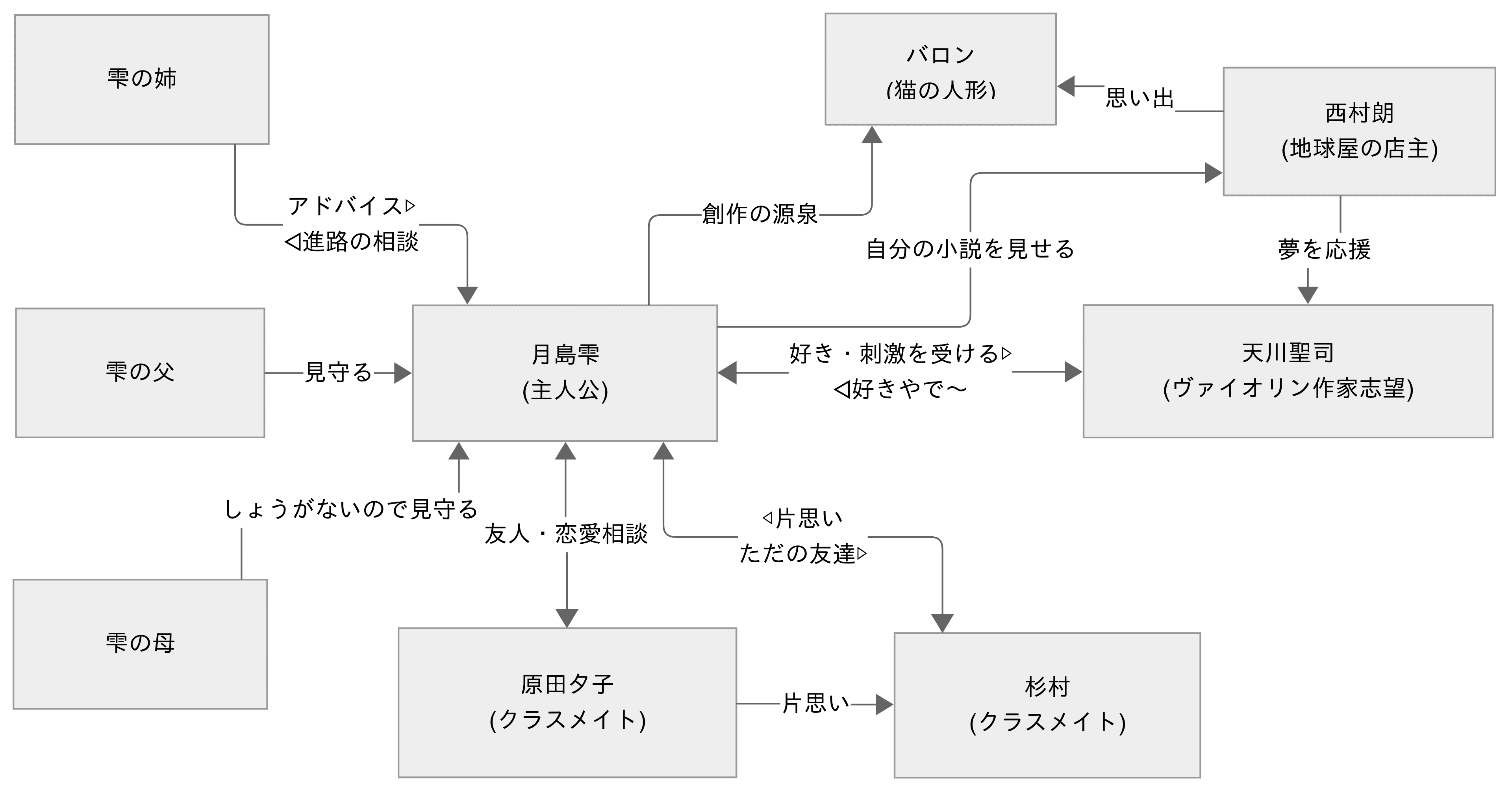

本作のあらすじを要約すると「中学3年生の月島雫は、読書を通じて天沢聖司と出会い、自らも夢に向き合う決意をする。2人は互いを励まし合いながら未来を誓い合う。」となるが、より詳細なあらすじ、人物相関図、物語の解説を提供する。 - 様々な考察ポイント

「悲しき男『杉村』」、「雫と聖司の共通点」、「延々と描かれる電車」といった考察ポイントを解説し、より詳細な記事(本ブログ内)を紹介する。

「耳をすませば」のあらすじ(ネタバレあり)

あらすじの要点と人物相関図

「耳をすませば」のあらすじの要点を短くまとめると以下のようになるだろう:

- 貸出カードの導き

主人公は中学3年生の月島雫(つきしましずく)。読書好きの雫は図書館の貸出カードの中に発見した「天沢聖司(あまさわせいじ)」という人物に憧れを抱いていた。 - 地球屋での偶然の出会い

不思議なネコに導かれてたどり着いた「地球屋」という雑貨屋で、雫は同じ中学の同学年に在籍する男子生徒が天沢聖司の正体であることを知る。 - 聖司の夢と離別の予感

天沢聖司はヴァイオリン職人になることを夢見ており、親との大激論の末、「地球屋」の店主である祖父のツテでイタリアにいるヴァイオリン職人のもとで見習いをすることが決まる。 - 自分だめしとしての執筆開始

その事実に強い刺激を受けた雫は「自分だめし」として秘密裏に小説の執筆を開始。成績が下がったことで親にその事実が発覚するが、「自分だめし」が終了したら受験生に戻るという約束をして小説の執筆を続けた。 - 小説完成と成長の節目

完成した小説を聖司の祖父に読んでもらうことで、雫の「自分だめし」は一応の終了を見せる。 - 未来への約束とプロポーズ

イタリアに旅立つ聖司は雫にプロポーズし、雫はそれを受け入れる。

人物相関図

▼ 登場人物の詳細(年齢・声優情報など)はこちら

序盤:貸出カードの「天沢聖司」と謎の少年

物語の主人公は中学3年生の月島雫(つきしましずく)。彼女はいつものように街の図書館で借りてきた本を読んでいた。ふと貸出カードを見ていると、ある名前に引っかかる。

すぐさま他の本の貸出カードを確認してみると、雫が借りたすべての本の貸出カードに「天沢聖司(あまさわせいじ)」という名前があった。雫は自分と同じ様に多くの本を読むその存在に思いを馳せた。天沢聖司とは一体誰なのか?

翌日読む本がなくなった雫は学校の図書館に本を借りに行く。学校は夏休み中であったが、仲の良かった保健室の先生に頼み込んで貸し出し手続きをしてもらった。その本には「天沢蔵書」という蔵書印が押されていた。その後雫は友人の原田夕子(はらだゆうこ)と合流し、学校のベンチに座り夕子に依頼されていた「カントリー・ロード」の訳詞を見せる(夕子が所属する合唱部で利用するためだった)。雫本人はその訳詞に不満が残っていたが、夕子には好評であった。また、少々コミカルに自分たちの故郷を描いた「コンクリート・ロード」という訳詞も用意しており、こちらも好評であった

訳詞についての話が終わると、夕子は雫に「好きな人はいる?」と言いづらそうに尋ねた。どうやら雫を呼び出したのは、この話をするためだったらしい。夕子はとある男子からラブレターをもらったのだが、その対応に困っているようだった。他に好きな男子がいるようだ。そんな時に、グラウンドの方から友人の杉村が声をかける。

杉村は雫に野球バッグを取ってくれるように頼んだだけだったのだが、顔を真赤にした夕子はその場を離れてしまう。杉村にバッグをグラウンドの網越しに投げ渡すと、雫は夕子のもとに急いだ。この一件で夕子の好きな人が杉村であることが明らかになったが、ラブレターの問題も残っている。2人で帰りながらそのことを話してみたが、夕子はまだ煮え切らない様子だった。その時雫は学校のベンチにせっかく借りた本を忘れたことに気が付き、急いで学校に戻った。元いたベンチに行くと、ひとりの男子生徒が雫が借りた本を熱心に読んでいた。

それが自分の本だと告げると素直に本を返してくれたが、どうやら雫の名前を知っているようだった。その事実を不思議がっている雫に、「お前さ、コンクリート・ロードはやめたほうが良いと思うぜ」という言葉を残しその場を去った。彼は本に挟んであった雫の訳詞にも目を通していたのである。その事実や最後の捨て台詞に雫はしばらく「やなやつ!」と不機嫌であった。

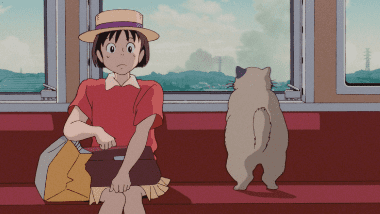

翌日父に昼食を届けるために、電車で父の勤務する図書館へ向かっていると、不可思議なネコが電車の中にいることに気がつく。

色々と話しかけてみても梨の礫であったが、雫が下車する駅でそのネコも一緒に降りてきた。どうやら図書館の方向に向かうらしいそのネコに不思議な縁を感じた雫は、ネコを追いかけてみることにした。そのネコの自由気ままな姿を観察しながら追いかけていると「地球屋」という不思議な店にたどり着く。

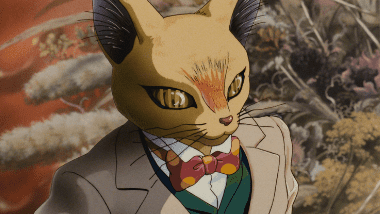

どうやら西洋雑貨店のようだったが、そこに飾られたネコの人形に引き寄せられるように雫は店の中にはいる。追いかけてきたネコがこの人形であったらというファンタジーを思い描きながら、そのネコの人形を観察していた。

するとそこに店主が現れる。店主によるとそのネコは男爵であり「フンベルト・フォン・ジッキンゲン」というそれはそれは立派な名前を持っているという。それからもしばらく店の中にはいた雫だったが、父に昼食を届けなければならないことを思い出し、地球屋を飛び出して図書館へと急いだ。

図書館近くまで来ると、後ろから声をかけられた。振り向くとそこには自転車に乗った「やなやつ」がいたのだが、彼は雫が地球屋に忘れた父親の昼食を届けてくれた。なぜ彼が届けてくれたのかと尋ねるが、少年は話をはぐらかすだけで答えてはくれなかった。そればかりか「お前の弁当随分でかいのな~」と、再びイヤミを言われてしまった。雫は再び不機嫌になった。

図書館で父に昼食を届けた後、しばらく本を読んでいたが、その貸出カードに「天沢聖司」の名前を発見する。彼がどんな人物なのか思いを馳せる雫の脳裏に、なぜか「やなやつ」の顔が浮かんだ。

中盤:天沢聖司の正体とヴァイオリン職人の夢

夏休みが終わり、雫はテスト週間に入っていた。テストの合間の昼休み、雫は夏休み中に借りた本の寄贈者「天沢」の名前について教員に尋ねたところ、それはかつてPTAの会長をしていた天沢航一(あまさわこういち)であることがわかった。雫が期待した「天沢聖司」ではなかったことに僅かな落胆を覚えたが、天沢航一の末っ子が同学年にいることを知らされる。その事実に驚いた雫は、慌てて職員室を後にした。

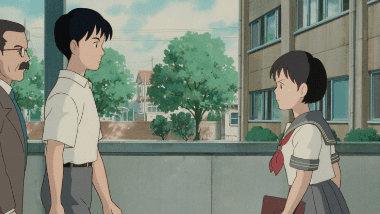

するとそこに教員と一緒に職員室に向かう「やなやつ」が現れる。向こうもこちらに気づいているはずなのに、全く気が付かないそぶりであったことに対抗し、雫もまた他人顔で「やなやつ」とすれ違うことにした。

その僅かな反抗に意味があったかどうかは分からないが、一連の雫の姿を見ていた夕子によって、その情報は昼食中に友人と共有されることになった。

その夜、夕子から電話が来た。近くの公園で話しを聞くと、夕子がもらったラブレターの返事をほしいという伝言を杉村から伝えられたようだった。思いを寄せる相手からそんなことを言われた夕子は酷く傷つき、翌日は学校を休むと雫は告げられた。

翌日雫は杉村を神社に呼び出す。そこで雫は杉村を問いただしたが、杉村はなぜ夕子が傷ついたのかが分からない。そんな杉村の姿を見て雫は、夕子が杉村に思いをよせていることを告げてしまう。

その事実に杉村は困惑するが、態度をはっきりさせるべきだという雫に「自分は月島のことが好きだ」と杉村は告げる。予想だにしなかった杉村の言葉に、今度は雫が困惑する。その場を去ろうとする雫を引き止める杉村だったが、「友達としか思えない」という雫の返答に、杉村は一つの恋の終焉を悟る。

夕子の思いに気づいてやれない杉村を「鈍感」と責めたが、自分自身も杉村の思いに気づいていなかったのだということを知った雫は、そんな自分を責めた。そんな雫の足は不思議と地球屋に向く。残念ながらその日地球屋はしまっていたのだが、店の前でふさぎ込んでいると、そこに「やなやつ」が現れる。

ネコの男爵を見たいという雫を「やなやつ」は地球屋に招き入れてくれた。彼の話によるとそのネコの男爵は店主の思い入れの深いとても大事なものらしい。「しばらくそこにいていい」と雫に告げると、「やなやつ」は下階の工房に向かった。

短くはない時間をネコの男爵と過ごした雫は工房に向かった。そこには必死にヴァイオリンを作る男の姿があった。

どうやらヴァイオリンの演奏もできるらしい彼に、演奏を聞かせてほしいと雫は頼み込んだ。雫が歌うことを条件にその要望を受け入れた「やなやつ」が演奏したのは「カントリー・ロード」であった。そんな二人のもとに、地球屋の店主とその友人が訪れ、その演奏に加わった。

演奏が終了し、店主らに挨拶をする雫であったが、そこで驚愕の事実を知ることとなる。ヴァイオリンを演奏していた「やなやつ」こそが天沢聖司本人であったのだ。その事実に困惑とも驚きとも喜びともとれない感情を覚えた雫だったが、地球屋での過ごした時間は雫にとってとても大切なものであった。

雫は聖司との帰宅途中に、聖司の壮大な夢を聞かされる。聖司は中学卒業後、イタリアに渡ってヴァイオリン職人を目指そうとしていた。もちろん家中は大反対しているが、地球屋の店主である祖父だけが味方をしている状況であった。自分の進路について真面目に向き合ったことのなかった雫は、そんな聖司の姿に自らの幼さを痛感した。

翌日聖司は雫の教室を訪ねる。どうやら伝えたいことがあったようだが、雫はすぐさま聖司を屋上に連れていく。そこで聖司はついに父親が折れて、条件付きで留学を認めてくれたことを告げる。まずは2ヶ月、祖父のつてのある工房で修行をし、才能を見極めてもらうということだった。そんな聖司の新たな門出を祝うように、雨模様だった空はその青さを取り戻していった。

聖司の告白はそれにとどまらなかった。ずっと前から雫のことを知っていたこと、雫よりもはやく貸出カードに名前を書くために頑張って本を読んだこと。そしてイタリアに渡っても、雫のことを思って懸命に生きること。

聖司の告白に喜びを覚えながらも、別離の悲しさや、自分の不甲斐なさといった複雑な思いが雫を駆け巡った。自分の進路や将来と真面目に向き合ったことのなかった雫だが、聖司からの報告を受けある決断を下す。

終盤・結末(ネタバレ):雫の「自分だめし」と早朝のプロポーズ

イタリアで聖司が自分を試している間、雫も自分を試すことを決める。彼女にとっての挑戦は「小説を書くこと」だった。

雫はずっと心惹かれていたネコの男爵を主人公にした作品を執筆することを決める。その「許可」を得るために地球屋を訪れた雫は、店主を「最初の読者」にすることを条件にその「許可」をもらう。これから高校受験を控えた雫であったが、自宅でも学校でも、場所を問わず小説の執筆に勤しんだ。

そんなある夜、雫は家族と進路について話し合うことになる。勉強そっちのけで小説の執筆に勤しんでいた雫の成績は順調に下がっており、その件で母が学校に呼び出されたのである。

母も姉もその学業成績を危惧していたが「自分を試すために大事なことに時間を使っている」という言葉を父親は受け入れた。それは女所帯で生きてきた父の処世術の一環だったかもしれないが、雫は「自分を試す期間を終えたら受験生に戻る」という約束を両親とかわし、小説の執筆に戻る。

そんな状況の中で懸命に執筆した小説がようやく完成した。約束通りその小説を地球屋の店主に見せる。店主はゆっくり読みたいと思っていたが、雫の懇願を受け、一気に読み切る事になった。

雫の小説を読み切った店主の感想は好意的なものであったが、それが「嘘」であることは雫によくわかっていた。自分の小説の完成度の低さに誰よりも自覚的であったのは雫本人だったのだ。

だが、そんな雫に店主は「その不完全さこそが美しい」という言葉をかける。その不完全さは聖司のもつそれと同じものであり、その不完全さこそに価値があるのだという。まだ原石である自分自身をゆっくり磨いてほしいという店主の言葉に雫は涙を流した。

その後2人は店主の作った鍋焼きうどんを食べる。聖司が初めてヴァイオリンを作り上げた時には、大盛りのラーメンを作ったと店主は語った。

「自分を試す期間」を終えた雫はひとりの受験生に戻った。そんなある朝、朝早く目が覚めた雫は窓の外を眺める。そこにはまだイタリアにいるはずの聖司の姿があった。聖司は飛行機を一日早めて帰ってきていた。一刻も早く雫に会いたかったのだろう。

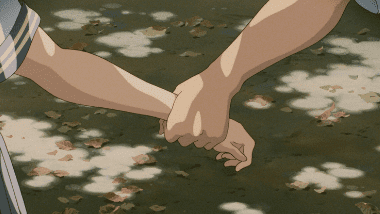

聖司は雫に見せたいものがあると雫を早朝の町に誘った。聖司が雫に見せたかったものは「秘密の場所」で見ることができる美しい朝日だった。

その美しい朝日の前で、聖司は雫に「結婚しよう!」とプロポーズをする。それを受け入れてくれた雫を聖司は「大好きだ!」強く抱きしめる。

そんな2人を尻目に、人々は変わらぬ大切な日常を送るのである。

▼ 主要な名台詞・英語表現のまとめはこちら

以上が私が個人的にまとめた「耳をすませば」のあらすじとなっている。あらすじはあらすじにすぎないので、まだ見たことのない人は、ぜひとも一度は近藤監督の「耳をすませば」を見てほしい。

「耳をすませば」の考察と解説

雫と聖司に共通する「若者の成長」とは?

雫と聖司に共通する成長は、二人ともが親と真剣に向き合い、「約束」を交わした点にある。聖司は留学の条件を、雫は小説執筆後の学業専念を、それぞれ親と契約した。この「約束の物語」という文脈があるからこそ、ラストの「結婚しよう」という誓いも、単なる中学生の戯言ではない、誠実な「約束」として描かれているのである。

「耳をすませば」は「中学生のみずみずしい恋愛を描く物語」だが、その中で「守られる状態」から脱却し自分の道を切り開こうと足掻く若者の姿も描かれる。

ただ、そこは中学生であるので、完全に脱却は出来ない。月島雫や天沢聖司を見守る大人の心意気が、聖司の祖父や雫の両親を通じて描かれている。

月島雫が天沢聖司に刺激を受けて(あるいは受けすぎて)、受験生でありながら小説を書き始める姿に何やら「やばい」ものを感じたのは私だけではないだろう・・・そうだよね?

それでもなお「耳をすませば」という作品をスッキリと見ることが出来るのは、上の「結論」にあるように、最終的には「親との約束を守った」という事実があるからだと思う。下の記事ではより詳しい解説を行っている。

上の記事ではおまけとして映画のポスターと天沢聖司の祖父の話も書いている。月島雫は自分が生まれて初めて書いた小説を聖司の祖父に読ませた。その後あの爺さんは雫が書いた小説にそっくりな恋の話を聞かせる。

皆さん、あの爺さんの話は本当だったと思いますか?私の考えは上の記事の「おまけ」に書いている。皆さんの考えと比べてみてください。

杉村は何故「悲しき男」なのか?

物語の冒頭から登場し、雫に想いを寄せていた杉村は、残念ながら雫の「主観」において「どうでもいい存在」の象徴として綿密に描かれている。サードなのに左利きという野球描写の矛盾は作画ミスではなく、雫が彼(や彼の野球)に全く興味がないことの表れであるし、観客もまた雫の主観に巻き込まれるように、雫に振られた後に杉村がスポーツバックを変えたことを見落とす。聖司と違い、雫の興味(読書)を理解しようとしなかった自己愛的な恋が、彼の敗因とも言える。

「耳をすませば」は主人公月島雫と天沢聖司の恋模様を描いた物語だが、その影でものの見事に討ち死にした男が杉村である。天沢聖司があまりにも立派なものだから、ついつい杉村を応援したくなるのだが、この杉村という男は「耳をすませば」という作品の根幹に関わるような重要人物でもある。そのことについて以下の記事にまとめている。

最も重要なポイントは、杉村が初登場時に右手にグラブをはめている点である。野球を知っている人なら分かるのだが、背番号5を背負っている選手(つまりサード)なら、本来は左手にグラブをはめていなくてはならない。通常右利きの人は左にグラブ、左利きの人は右手にグラブをはめて、利き腕でボールを投げることになる。内野手の場合は瞬時にファーストに送球しなくてはならないので、通常は右利きの人が守ることになる(野球とはこの様に極めて「非対称」なスポーツである)。

この「右手グラブ」の謎について考察をふくらませると、上にある「結論」にたどり着き、杉村が極めて「悲しき男」として始めから設定されていたことがわかる。より詳しい解説は以下の記事で行っている。

もちろん、「右手グラブ」を作画ミスと考える手もあるのだが・・・皆さんはどう考えるだろうか。

なぜ電車や人々の歩く姿が繰り返し描かれるのか?

「耳をすませば」で電車や人々が繰り返し描かれる理由は二つある。一つは、雫という主人公の「少女マンガ的な主観」を相対化するためである。恋に悩む主人公の世界から観客を引き離し、客観的な視点を与える役割を持つ。もう一つは、本作が「平成狸合戦ぽんぽこ」の続編的な意味を持つためである。狸から奪った土地(多摩ニュータウン)で営まれる人々の「かけがえのない日常」の象徴として電車や人々を描き、その生活を肯定しているのである。

「耳をすませば」の映像的な特徴として挙げられるのは、何度も何度も登場する「電車」である。オープニングから登場し、事あるごとに電車が描かれる。それは一体なぜなのだろうか。

それはエンディングアニメーションともつながっていると思われる。「耳をすませば」という中学生の恋物語のエンディングがなぜ「人々が歩くシーン」なのだろうか?

これらの疑問に対する個人的な「結論」は上記の通りであるが、以下の記事でより詳しく解説している。

アニメーションは描かなければ存在しないので、描かれているものにはきっと意味がある。皆さんは「耳をすませば」で描かれる電車についてどのように考えますか?

おまけ:カントリー・ロードの訳詞を巡る対立とは?

「耳をすませば」といえば、欠かせない要素が「カントリー・ロード」であろう。本名陽子さんの歌声が印象的な曲だが、原曲はJohn Denverが1971年に発表した「Take Me Home, Country Roads」である。したがって誰かが訳詞を担当したはずなのだが、訳詞を担当したのはプロデューサー鈴木敏夫の娘、鈴木麻実子さんだった。

個人的には見事な訳であったと思うのだが、あの訳詞は締切日の夜に5分ほどで書き上げたそうだ。この辺の自慢話は「ジブリの教科書9 耳をすませば(PR)」に書かれている。鈴木敏夫さんでもやっぱり娘自慢したいんだね。

さてそんなカントリー・ロードの訳詞だが、実は宮崎駿によって若干の修正がなされている。その修正を巡って、近藤監督と宮崎駿は対立することになる。

我々が知る「カントリー・ロード」には以下の歌詞がある:

ひとりぼっちおそれずに生きようと夢見てた

しかしこの歌詞はもともと、

ひとりで生きると何も持たずに町を飛び出した

新潟出身の近藤監督は、それこそ何も持たずに故郷を離れ、アニメーターとしてのキャリアを積んでいた。何か大きな仕事をしなければ故郷には戻れないという近藤監督の思いと、この歌詞が見事にマッチしたわけである。この歌詞を見たときの近藤監督の思いやいかにである。

一方宮崎の判断としては「露骨すぎる」というものであった。

原曲の歌詞は「故郷を思う」という内容なのだが、それを麻実子さんは自分の中で噛み砕いて「故郷を離れ何かを掴みに行った人の話」として結晶させた訳である(すげえよな)。その事自体には宮崎駿は満足していたのだが、少しぼやかそうと考えたわけだ。しかし近藤監督は元の歌詞を強く推し、最終的には怒鳴り合いの喧嘩にまで発展した。

事実を鑑みるに近藤監督が最終的に折れたということになる。

ただ、怒鳴り合いの喧嘩はしたものの「耳をすませば」の監督をすることができたことに関して、近藤監督は宮崎駿や鈴木敏夫に対して深く感謝していた。何かを成し遂げなければ帰ることができない故郷に、ようやく錦の旗を飾ることができたわけである。

エンディングテーマが流れたら、「僕は帰れない」と故郷を離れた近藤監督の心模様に思いを馳せるべきかもしれない。あの曲を聞くと、私は涙が流れてしまう。

こういう事実を知った我々くらいはあの歌詞を「ひとりで生きると何も持たずに町を飛び出した」と変換して聞くべきではないだろうか。

この記事で使用した画像は「スタジオジブリ作品静止画」の画像です。

Loading video...

この記事を書いた人

最新記事

- 2026年1月2日

【千と千尋の神隠し】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月23日

「美しい物語」ではなかった羽衣伝説-日本各地の天女伝承とその結末- - 2025年12月21日

【ホーム・アローン2】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月19日

【ホーム・アローン(1作目)】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月18日

「未来のミライ」と「となりのトトロ」に見る共通点 -孤独が生んだ”夢だけど夢じゃなかった”世界-