「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」を見る時に役立つ歴史的知識集-第二次大戦、シュミット博士のモデル、シラクサ包囲戦、そしてアンティキティラ島の機械-

「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」は2023年に公開されたジェームズ・マンゴールド監督による劇場用作品である。これまでの「インディー・ジョーンズシリーズ」がそうであったように、今回も様々な歴史的な事実や都市伝説が物語の中で絶妙な配分で配合されている。

基本的には歴史的なことを知らなくても映画を楽しむことが出来るのだが、それが頭に入っていると変な引っ掛かりがなく見ることが出来ると思うので、この記事では重要と思われるところについて解説する。

この記事で解説するのは

- 「1944年(物語冒頭)のフランスの戦況」、

- 「シュミット博士のモデル」、

- 「シラクサ包囲戦(インディたちがたどり着いた過去の戦乱)」

- 「アンティキティラ島の機械(アルキメデスのダイヤル)」、

である。

1944年のフランスの戦況

本編の開始時、インディたちはフランスアルプス(Wikipedia)にある城に潜入しているが、あの城は架空の物となっており、実際に撮影が行われたのはイギリスにある「バンバラ城」となっている(参考:「バンバラ城」公式サイトのロケに関するページ)。

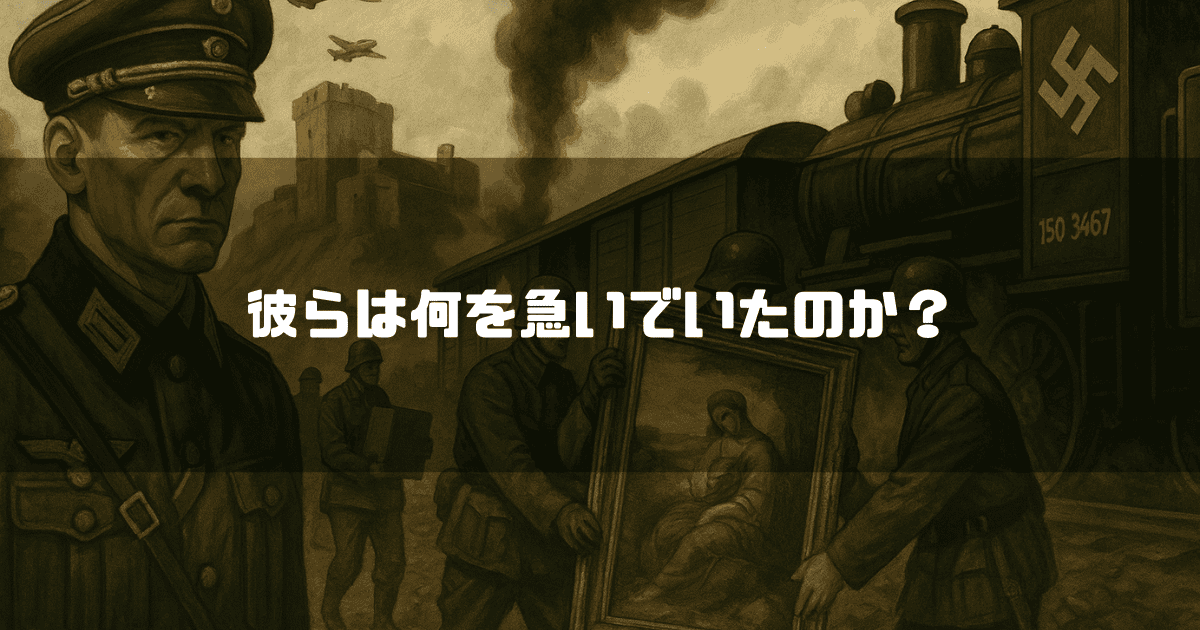

あの城でドイツ軍は美術品を持ってそそくさと逃げていたが、これも史実に基づく描写となっている。

第二次世界大戦中、ナチス・ドイツは占領したヨーロッパ各地で、国家規模の組織的な文化財の略奪を行っており、特にフランスでは、ユダヤ系の富裕層や個人コレクター、美術館などから膨大な数の絵画、彫刻、古文書、遺物などが接収された。

これらの略奪品は、ヒトラーが故郷リンツに建設を夢見ていた「総統美術館」に収蔵されるか、ヘルマン・ゲーリング国家元帥らナチス高官の私的コレクションに加えられることになっていた。

接収された美術品をドイツ本国へ移送するまでの一時的な保管・仕分け場所として、フランス国内の辺境にある城や修道院が利用されることは珍しくなかった。人里離れた堅牢な城は、連合国軍の空爆から貴重な文化財を守り、またフランスのレジスタンス(抵抗運動)による奪還を防ぐための拠点として理想的だったのである。

映画で描かれたように、城がナチスの略奪品の巨大な倉庫と化していたという設定は、こうした歴史的背景に沿ったものである。

また、映画の冒頭シーンの「1944年」は、以下のようにフランスにおける第二次世界大戦の戦況が劇的に転換した年である。

- 6月6日:ノルマンディー上陸作戦(D-デイ)

連合国軍が北フランスに上陸し、西部戦線が形成される。これにより、フランス国内のドイツ軍は北と西からの強大な圧力に晒されることになる。 - 8月15日:ドラグーン作戦

連合国軍は、映画の舞台に近い南フランスのプロヴァンス地方にも上陸する。これにより、フランスアルプス周辺に駐留していたドイツ軍は、北から進撃してくる部隊と南から迫る部隊に挟撃される危機に陥った。

混乱の中での文化財移送

映画のタイミングである1944年後半、フランス全土のドイツ軍は、連合国軍の猛攻を受けてドイツ国境へ向けて敗走を始めていた。

この撤退は非常に混乱を極め、部隊が寸断されることも頻発した。この状況下で、ドイツ軍はフランス国内に保管していた略奪美術品を、連合国軍の手に渡る前に大急ぎでドイツ本国へ列車輸送しようと試みていた。

映画で描かれている「略奪品を満載した列車」は、まさにこの敗走の混乱の中で行われた、最後の略奪品移送の様子を反映している。城に保管されていた「ロンギヌスの槍」や「ダイヤル」を列車で運んでいたのは、連合国軍が迫る中、貴重な戦利品を諦めきれず、なんとか本国へ持ち帰ろうとするドイツ軍の姿を描いていることになる。

シュミット博士のモデル

本編中でフォラーは「シュミット博士」を名乗ってNASAのロケット開発に従事しているが「シュミット博士」自体は架空の存在である。その存在には個人としてのモデルと集団としてのモデルが存在していると思わえる。

第二次世界大戦の終結後、アメリカはソビエト連邦との冷戦に備え、ドイツの優れた科学技術、特にロケット技術を確保しようとした。

そこで、アメリカ政府は「ペーパークリップ作戦(Operation Paperclip)(Wikipedia)」と呼ばれる秘密計画を立案した。これは、ナチス・ドイツに協力をしていた優秀な科学者や技術者たちを、その過去には目をつぶり、アメリカへ集めるというもので、この作戦によって、1600人以上ものドイツ人科学者がアメリカに渡ったとも言われている(これが集団としてのモデル)。

その中でも最も有名なのが、ヴェルナー・フォン・ブラウン博士(これが個人としてのシュミット博士のモデルだろう)で、彼はナチス・ドイツ時代に世界初の弾道ミサイル「V2ロケット」を開発した中心人物であった。

戦後アメリカに渡った彼は、NASA(アメリカ航空宇宙局)で「サターンVロケット(Wikipedia)」の開発を主導したのだが、このロケットこそが、アポロ計画で人類を初めて月面に送り届けたロケットであった。

このように、映画のフォラー(シュミット博士)のように、元ナチスの科学者がその過去を隠してNASAの宇宙開発、特にアポロ計画に深く関わっていたというのは、フィクションでありながらも歴史的な事実に強く基づいた設定ということになる。

シラクサ包囲戦

本編のクライマックスでインディたちがたどり着いた「シラクサ包囲戦」は、古代史において天才科学者アルキメデスの驚異的な才能が発揮された非常に有名な戦いとなっている。

なぜシラクサは包囲されたのか?

この戦いは、地中海の覇権を巡る共和政ローマとカルタゴとの大戦争、第二次ポエニ戦争の最中である紀元前214年から紀元前212年にかけて起こった。

シチリア島にあった強力なギリシャの都市国家シラクサは、もともとローマの同盟国であった。しかし、ローマがカンナエの戦いでカルタゴに歴史的な大敗を喫すると、シラクサはローマを見限り、カルタゴ側に寝返ったのである。

地中海の戦略的要衝であるシラクサが敵の手に渡ることを恐れたローマは、将軍マルクス・クラウディウス・マルケッルス率いる大軍を派遣し、シラクサを海と陸の両方から完全に包囲した。

アルキメデスの驚異的な防衛兵器

ローマ軍は圧倒的な兵力を持っていたが、シラクサには一人の天才がいた。それが、当代きっての数学者・物理学者であるアルキメデスである。彼は故郷を守るため、その知識を応用して数々の革新的な防衛兵器を開発し、ローマ軍を長期間にわたって苦しめた。

- アルキメデスの鉤爪(かぎづめ)

城壁から巨大なクレーンのようなアームを伸ばし、先端の鉤爪で攻め寄せるローマ軍の軍船を引っ掛けて持ち上げ、転覆させたり、岩壁に叩きつけたりしたと言われる兵器である。 - 超強力な投石機

てこの原理を応用し、驚異的な射程と破壊力を持つ投石機を開発。巨大な岩や鉛の塊をローマ軍の陣地や船に撃ち込み、大きな損害を与えた。 - アルキメデスの熱光線(※伝説)

巨大な鏡や磨き上げた盾を使い、太陽光を一点に集中させてローマの軍船を焼き払った、という伝説である。その実現可能性については現代でも議論が続いているが、アルキメデスの発明の恐ろしさを象徴する逸話として語り継がれている。

これらの兵器により、ローマ兵はシラクサの城壁に近づくことさえ恐怖するようになったと言われている。

シラクサの陥落とアルキメデスの最期

アルキメデスの奮闘もむなしく、2年以上にわたる包囲の末、シラクサはローマ軍の奇襲によってついに陥落する。

ローマ軍のマルケッルス将軍は、アルキメデスの才能を高く評価しており、彼だけは絶対に殺さずに生け捕りにするよう厳命していた。

しかし、市街になだれ込んだ一人のローマ兵が、地面に描いた図形を前に数学の問題に没頭している老人を発見する。その老人がアルキメデスとは知らない兵士が声をかけると、アルキメデスは「私の円を壊すな(Noli turbare circulos meos)」と言い放ったと伝えられている。これに激昂した兵士は、命令に背いてその場で彼を殺害してしまった。

映画の結末は、この絶体絶命の状況にあったアルキメデスが、もし未来に助けを求める装置を作っていたら…という、歴史のIFとなっているのである。

「アンティキティラ島の機械」について

映画『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』で物語の鍵となる「アルキメデスのダイヤル」。そのモデルとなったのが、実在する古代ギリシャの遺物「アンティキティラ島の機械(Wikipedia)」である。これは「世界最古のアナログコンピュータ」とも呼ばれ、発見された当時では考えられないほど高度な技術で作られていたため、オーパーツの代表例として知られているものとなっている。

現在、確実にわかっていること

この機械は1901年に、ギリシャのアンティキティラ島沖で難破したローマ時代の船から、大理石の彫像などと共に偶然発見された。X線やCTスキャンによる近年の研究によって、以下のことが分かっている(いつか変わるかもしれないけれど)。

- 製作年代:紀元前150年~紀元前100年頃と推定されている。

- 構造:少なくとも30個以上の精密な歯車が組み合わされた、極めて複雑な青銅製の機械である。

- 機能:

- 太陽と月の正確な位置を計算し、表示する。

- 日食と月食がいつ起こるかを、「サロス周期」という約18年の周期に基づいて予測する。

- 古代オリンピックのようなをはじめとする、4年に1度開催される競技会の周期を表示する機能もあった。

現在でも研究がなされている。

アルキメデスとの関係?

本編中では「アルキメデスが作った」とされているが、結論から言うと、「アルキメデス本人が作ったという直接的な証拠はないものの、彼の発明と思想が深く関わっている可能性が高い」というのが現在の有力な説である。

アルキメデスが亡くなったのは紀元前212年であり、機械の製作年代とは少しズレがある。しかし、古代ローマの政治家キケロ(紀元前106年~紀元前43年)が、その著作の中で「アルキメデスは天体の動きを再現する天体儀を2つ作った」という記録を残している。

このことから、アンティキティラの機械は、アルキメデス本人の手によるものではなく、彼の発明した技術や設計思想を受け継いだ後継者(彼の学派など)が、その死後に製作したものではないかと考えられている。製作場所としては、天文学が盛んだったロードス島が有力視されている。

つまり、映画の設定は、こうした歴史的な背景をもとに、「もし、アルキメデス自身が究極の天文計算機を作っていたら…?」という想像を膨らませたフィクションとなっている。

この記事を書いた人

最新記事