【インディ・ジョーンズと運命のダイヤル】ネタバレあらすじ・考察と解説-インディが過去に留まろとした真の理由とヘレナの不可解な人間性-

「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル(公式)」は2023年6月30日に公開されたジェームズ・マンゴールド監督による劇場用作品である。「インディ・ジョーンズシリーズ」の5作目であり、これまで監督を務めたスティーブン・スピルバーグは製作総指揮(エグゼクティブ・プロデューサー)を務めている。

前作の「クリスタル・スカルの王国(2008年)」から10年以上経ってからの作品であり、私も随分と楽しみにしながら映画館に行ったことを覚えている。

しかし、そこで描かれたのは「インディとマリオンの息子マットが戦死した世界」であった。しかも、インディとマリオンは離婚協議中で、インディは大学を定年退職という、夢も希望もない状況にあった。

「クリスタル・スカルの王国」でマットとマリオンを見た時のあの喜びが完全にふっとばされた状況になっていた。

あまりにも大きな悲しみに包まれた作品であり、物語の終盤で「アルキメデスのダイヤル」で過去に戻り、彼が生涯をかけて研究していた時代にたどり着く。インディはその時代にとどまろうとするのだが、今作で初登場したヘレナに一発ぶん殴られて「現代」に引き戻されてしまう。

もちろんインディがあの時代に残ろうとした理由は、それが考古学者として憧れた世界であるということと、「現代」に戻っても絶望しか無いからということになるのだが・・・インディにはそれとは別の企みもあったように思われる。

更に、本作の中心人物であるヘレナは「遺物をオークションに掛ける」という不届きなことをする一方で、深い歴史の知識と父親のノートを暗記するほどの知性を持ち合わせた、ある種の「矛盾」を抱えた存在となっている。

今回は以下の二点を問題の中心としてこの作品の考察を進めていこうと思う:

- インディが過去に残ろうとした本当の理由

- ヘレナの不可解な人間性

まずは、「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」のあらすじを振り返っていこう。

この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。

「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」のあらすじ(ネタバレあり)

あらすじのポイントまとめ(時系列順)

-

戦時下の序章──槍の奪還から“ダイヤル”へ

1944年、第二次大戦下のフランス。インディは相棒の考古学者バジルと共に、ナチスが奪った「ロンギヌスの槍」の奪還作戦に挑む。しかし、ナチスの科学者フォラーは槍を偽物と一蹴。彼の真の狙いは、時空の裂け目を探知するために天才数学者アルキメデスが発明したという「ダイヤル(アンティキティラ島の機械)」だった。激しい列車上の戦闘の末、ダイヤルの半分を確保することに成功する。 -

1969年ニューヨーク──喪失と再会、保管庫へ

アポロ11号の月面着陸に沸く1969年のニューヨーク。息子の戦死と妻マリオンとの別居という失意の日々を送っていたインディは、大学の定年退職の日を迎えていた。そんな彼の前に、旧友バジルの娘であるヘレナが現れる。彼女は、アルキメデスのダイヤル研究に生涯を捧げた父の遺志を継ぐと語り、インディに協力を求める。 -

襲撃と離別──濡れ衣、タンジェ行きの根拠

インディが大学の保管庫でダイヤルをヘレナに見せていると、NASAの博士として身分を偽っていたフォラーの部下と、彼に協力するCIAが襲撃。混乱の中で職員が殺害され、ヘレナはダイヤルを独り占めして姿を消してしまう。インディは殺人の濡れ衣を着せられ追われる身となるが、旧友サラーの助けを借り、ヘレナがダイヤルを闇オークションにかけるためタンジェに向かったと推測する。 -

タンジェのホテル──三つ巴の争奪戦

タンジェのホテルで行われる非合法オークション会場にて、インディとヘレナは再会。しかし、そこへフォラー一味と、ヘレナに恨みを持つ元婚約者が率いる地元ギャングも乱入。ダイヤルを巡る三つ巴の激しい争奪戦が勃発し、ダイヤルはフォラーに奪われてしまう。インディたちはダイヤルの残り半分の場所を示す「グラフィコス」を探すことにする。 -

エーゲ海──「グラフィコス」の回収と銃声の理由

グラフィコス探索のため、名ダイバーでありインディの旧友であるレナルドを頼り、エーゲ海の沈没船へダイブする。しかし、グラフィコスを回収した直後にフォラーが急襲。解読を強要するため、フォラーはインディの目の前でレナルドを冷酷に射殺するが、ヘレナの機転で辛くも船から脱出する。 -

手がかりの二段構え──行き先はシチリアへ

回収したグラフィコスは、アルキメデスが仕掛けた二重の巧妙な手がかりだった。表面の解読では行き先は「アレクサンドリア」と示されていたが、それは偽の情報。内部に隠された金の円盤を解読することで、真の目的地がシチリア島にある洞窟「ディオニシオスの耳」であることが判明する。 -

アルキメデスの墓所──“もう半分”の発見と装置の完成

洞窟の最深部で、インディとヘレナはアルキメデスの墓所を発見する。そこに安置されていた遺骸の腕には、なぜか未来の産物である腕時計が巻かれており、時空の謎が深まる。そして、ダイヤルの残り半分を発見したその時、フォラーがインディたちに追いつく。インディたちからダイヤルを奪ったフォラーは二つのパーツを合わせ、時空を超える力をもつダイヤルを完成させてしまう。 -

古代シラクサ──誤算(あるいは設計者の意図)と決着

フォラーは1939年へ飛び、歴史を修正する野望を抱きダイヤルを起動。しかし、ダイヤルが示した時空の裂け目の先はなぜか紀元前214年のシラクサ包囲戦だった。フォラーを載せた爆撃機は古代の兵器の攻撃にあい墜落。フォラーもそこで命を落とす。墜落現場には、若き日のアルキメデス本人が現れ、未来の飛行機から腕時計と完成品のダイヤルを回収する。アルキメデスと対面し、自らが研究し続けた歴史の中に留まろうするインディを、ヘレナが渾身のパンチで気絶させ、アルキメデスが回収したダイヤルを使って現代へ帰還する。 -

1969年の終章──喪失の先の和解

1969年のニューヨークで目覚めたインディ。ヘレナに介抱された彼の前に、別居していた妻マリオンが現れる。最愛の息子の死によって引き裂かれていた二人の心は、時空を超えた大冒険の旅路を経て再び寄り添い始める。失われた時間と絆を取り戻し、二人は静かに和解を果たすのだった。

詳細なあらすじ(時系列順)

第二次世界大戦下、運命のダイヤルとの遭遇

1944年、第二次世界大戦末期のフランス。考古学者のインディ・ジョーンズは、友人のバジル・ショーと共に、ナチス・ドイツ軍が奪ったとされる伝説の遺物「ロンギヌスの槍」を奪還するため、フランスアルプスの城塞に潜入する。しかし、二人は捕らえられ、作戦は失敗に終わったかに見えた。

命からがら脱出したインディは、列車で移送されるバジルと「ロンギヌスの槍」の追跡を開始する。その車内では、ナチスの科学者ユルゲン・フォラーが、槍は偽物であり、真に価値があるのは古代ギリシャの天才アルキメデスが発明した「ダイヤル(アンティキティラ島の機械)」であると上官に力説していた。ダイヤルの半分を手にしていたフォラーは、それを完全にすれば神の如き力を得られると信じていたのである。

列車に追いついたインディはバジルを救出。その際の乱闘でフォラーを一撃で打ちのめし、彼の話を盗み聞きしていたバジルがダイヤルを奪取する。二人は迫りくる敵から逃れるため、鉄橋から川へと飛び込み、九死に一生を得た。こうして、「アルキメデスのダイヤル」の半分はバジルの手に渡った。

1969年、引退した英雄に訪れる新たな影

舞台は1969年のニューヨークに移る。インディは長年教鞭をとったハンターカレッジを定年退職する日を迎えていた。ベトナム戦争で一人息子を失い、妻のマリオンとは離婚協議中。かつての英雄は、孤独と無力感に苛まれていた。街がアポロ11号の月面着陸成功と宇宙飛行士の凱旋パレードに沸き立つ中、インディはバーで静かにグラスを傾ける。

そこに、一人の若い女性が現れる。彼女はヘレナ・ショー。かつての友、バジル・ショーの娘であり、インディの名付け子でもあった。18年ぶりの再会に驚くインディ。考古学の博士課程に在籍する(と称する)ヘレナは、父の研究を引き継ぎ、「アルキメデスのダイヤル」を追っていた。

バジルは晩年、ダイヤルに取り憑かれ、それが「時間の裂け目」を予測できる危険な装置だと信じるようになっていた。そして、その危険性を案じ、インディに破壊を託したのである。しかし、インディは友人の情熱の結晶を壊すことができず、大学の保管庫に秘蔵していた。

作中でインディは、ヘレナのことを「名付け子(goddaughter)」と呼んでいるが、これは別に「名前をつけた」ということではない。

もともとはキリスト教の文化に由来する言葉で、子供の洗礼式に立ち会う後見人(ゴッドファーザー/ゴッドマザー)であったことを意味している。

つまり、インディがヘレナを「名付け子」と呼ぶということは、父親である親友バジルに代わってでも彼女の面倒を見る、というくらい特別な愛情を注ぐ対象であることを表現していることになる。

ダイヤルを巡る追跡劇の始まり

インディが保管庫でヘレナにダイヤルを見せると、彼女の様子に違和感を覚える。その直後、謎の集団が二人を襲撃。彼らを率いていたのは、かつての宿敵フォラーであった。彼は「シュミット博士」と名を変え、NASAの科学者としてアポロ計画に貢献し、CIAの協力まで得ていたのである。一味はインディたちにたどり着くまでに大学職員2名を殺害していた。

ヘレナは襲撃者の正体を知っていたかのように、インディを置き去りにしてダイヤルだけを奪って逃走する。インディもなんとかその場を切り抜けるが、大学職員殺害の濡れ衣を着せられ、追われる身となってしまう。旧友サラーの助けで身を隠したインディは、ヘレナが1年前にモロッコのタンジェで盗品オークションに関わって逮捕されていたこと、そして現地のギャングと繋がりがあることを知る。

ダイヤルをオークションにかけるに違いないと踏んだインディはタンジェへ向かう。ホテルのオークション会場でヘレナを見つけるが、そこにはフォラー一味も現れる。ヘレナは元々フォラーに雇われていたが、報酬に不満を持ち、裏切ってダイヤルを横流ししようとしていたのである。三つ巴の争奪戦の末、ダイヤルはフォラーに奪われてしまう。さらに、ヘレナに裏切られた婚約者のギャングも現れ、事態はますます混乱。インディとヘレナは、彼女の相棒である少年テディと共に、命からがらタンジェを脱出するのであった。

エーゲ海に眠るもう半分のダイヤルの手がかり

共通の敵を持つことになったインディとヘレナは、協力してダイヤルの残り半分を見つけることを決意する。バジルの研究ノートを暗記していたヘレナは、その手がかり「グラフィコス」がエーゲ海にあると確信していた。アルキメデスが命を落としたシラクサ包囲戦の状況を考えれば、そこしかないとインディも同意する。

ギリシャで一流のダイバーである旧友レナルドの協力を得て、一行はエーゲ海へ出た。彼らは、かつてダイヤルの半分が発見された海底遺跡のさらに深海に、ローマ軍の沈没船と共に眠る「グラフィコス」を発見する。しかし、船に上がった彼らを待ち受けていたのは、またしてもフォラー一味であった。フォラーは解読を拒むインディに業を煮やし、レナルドを無情にも射殺。その非道な行いを見たヘレナは、生き残るために解読に協力するふりをする。

グラフィコスの解読結果は、残り半分のダイヤルがアレクサンドリア図書館の史跡にあることを示していた。しかし、ヘレナは隠し持っていたダイナマイトで混乱を引き起こし、その隙にグラフィコスを奪って脱出に成功する。

完成する「アルキメデスのダイヤル」

脱出後、インディはグラフィコスが単なる銘板ではないことに気づく。蝋と木でできた板の中から、金の円盤が現れたのである。そこに記されていた真の場所は、シチリア島の「ディオニシオスの耳」と呼ばれる洞窟であった。しかし、フォラーも彼らの行き先を突き止め、シチリア島でテディを誘拐してしまう。

テディの身を案じつつも、二人は先に洞窟へ向かう。奥深くでアルキメデスの墓を発見し、その遺体が抱えるダイヤルの残り半分を見つけ出す。しかし、その遺体の腕には、遥か未来に発明されるはずの腕時計が巻かれていた。謎が深まる中、フォラーが現れ、ついに完全な「アルキメデスのダイヤル」を手に入れる。

フォラーの目的は、ダイヤルで時空の裂け目を見つけ、1939年のミュンヘンへ飛び、ヒトラーを暗殺して第二次世界大戦の敗北という「過ち」を正し、ナチスを勝利に導くことであった。しかし、大陸移動という現代の知識がなかったアルキメデスの計算には、わずかな誤差が生じていた。フォラーたちが爆撃機で飛び込んだ時空の裂け目の先は、1939年のドイツではなく、紀元前214年のシラクサ包囲戦の真っ只中だったのである。

本編中でインディはダイヤルについて「大陸移動による計算の誤差がある」という仮説を立て、実際に彼らは思わぬ時代に飛んでしまった。

しかし、映画全体の描写を考えると、実際には「ダイヤルは、アルキメデスが自らの時代(紀元前214年のシラクサ包囲戦)に助けを呼ぶために意図的に設計した装置であり、それを時代を自由に選べる万能のタイムマシンだと誤解したフォラーが、アルキメデスの思惑通りの行動をとった」と解釈するのがより自然である。

ヘレナもそのような発言をしている。

時空を超えた結末

古代のローマ軍から攻撃を受け、爆撃機は墜落。フォラーは命を落とす。その墜落現場に現れたのは、若き日のアルキメデス本人であった。彼は墜落したフォラーの腕から腕時計を、そして完成したダイヤルを回収する。これが、インディが墓で見た腕時計の謎の答えであった。

パラシュートで脱出したインディは、生涯をかけて追い求めた歴史の現場を目の当たりにし、この時代に残ることを決意する。しかし、銃で撃たれた傷が悪化しているインディをこのままにはしておけないと、ヘレナは強く反対。言うことを聞かないインディに対し、彼女は渾身のパンチを食らわせ、無理やり気絶させる。

インディが目を覚ますと、そこは1969年の自宅アパートであった。そこにいたヘレナに、歴史の中に残りたかったとインディは再び語るのだったが、そこに別居中だった妻マリオンが現れる。失ったと思っていた愛する人との絆を取り戻したインディは、マリオンと静かにキスを交わし、彼の波乱に満ちた冒険は、穏やかな愛と共に幕を閉じるのであった。

「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」の解説

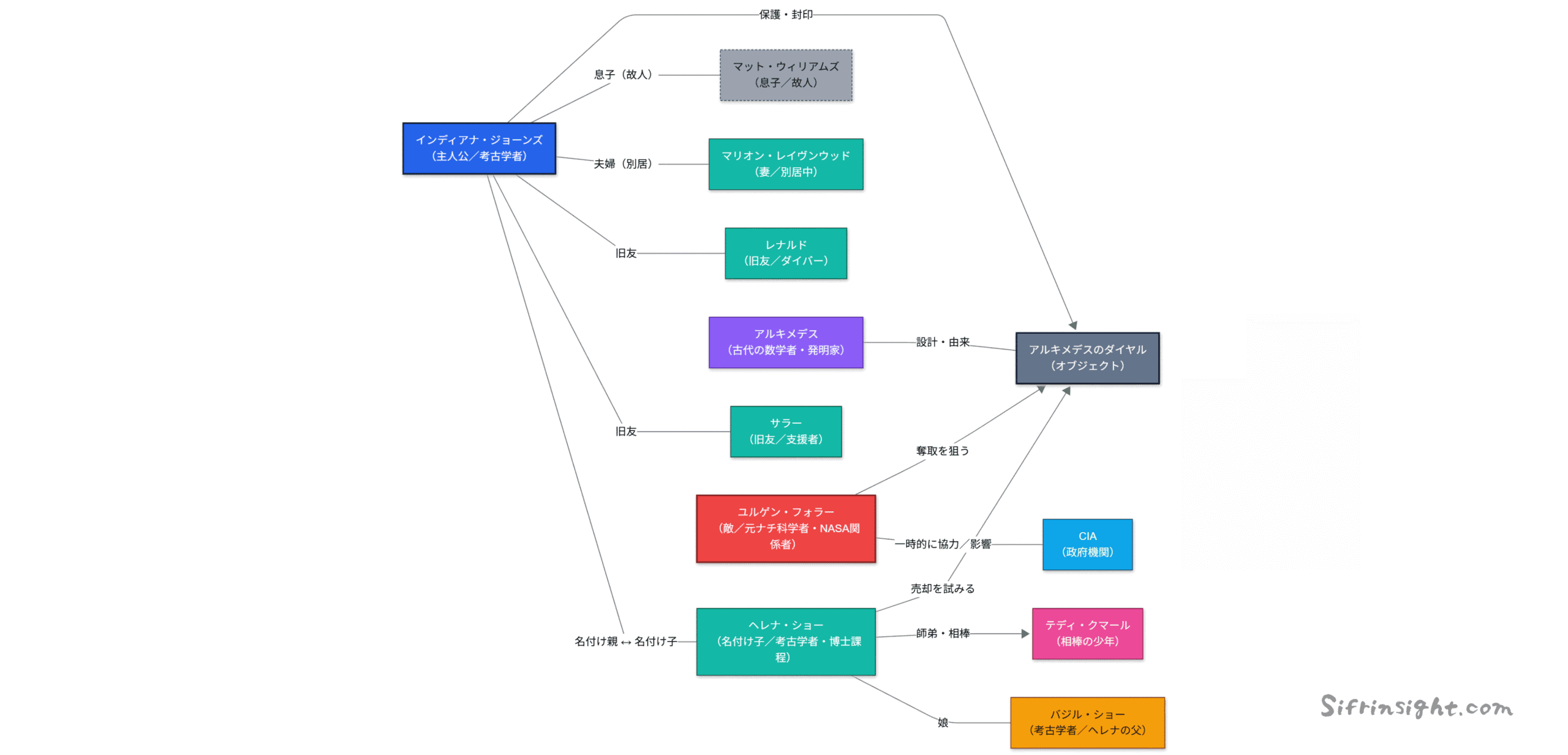

主要人物の紹介と人物相関図

主な登場人物の紹介

| 登場人物 | キャスト | 人物概要 |

|---|---|---|

| インディ・ジョーンズ | ハリソン・フォード | 本作の主人公。伝説の考古学者。息子の戦死と妻マリオンとの別居により失意の中、大学を定年退職する。 |

| ヘレナ・ショー | フィービー・ウォーラー=ブリッジ | 本作のもう一人の主人公。インディの旧友バジルの娘で、インディの名付け子。ダイヤルを闇オークションにかけようと企む。 |

| ユルゲン・フォラー | マッツ・ミケルセン | 本作の敵役。元ナチスの科学者。NASAでアポロ計画に従事する傍ら、ダイヤルで歴史を修正しようと目論む。 |

| テディ | イーサン・イシドール | ヘレナの相棒の少年。タンジェでの争奪戦の後、インディとヘレナの冒険に同行する。 |

| バジル・ショー | トビー・ジョーンズ | ヘレナの父親で、インディの旧友。考古学者。1944年にインディと共にダイヤルを追うが、その研究に生涯を捧げた。 |

| マリオン・レイヴンウッド | カレン・アレン | インディの妻。息子の死をきっかけにインディと別居していたが、物語の最後に和解する。 |

| サラー | ジョン・リス=デイヴィス | インディの古くからの友人。ニューヨークでタクシー運転手をしており、追われるインディの逃走を助ける。 |

| レナルド | アントニオ・バンデラス | インディの旧友で、ギリシャのダイバー。「グラフィコス」の回収に協力するが、フォラーに射殺される。 |

人物相関図

物語の背景:1969年のアメリカ

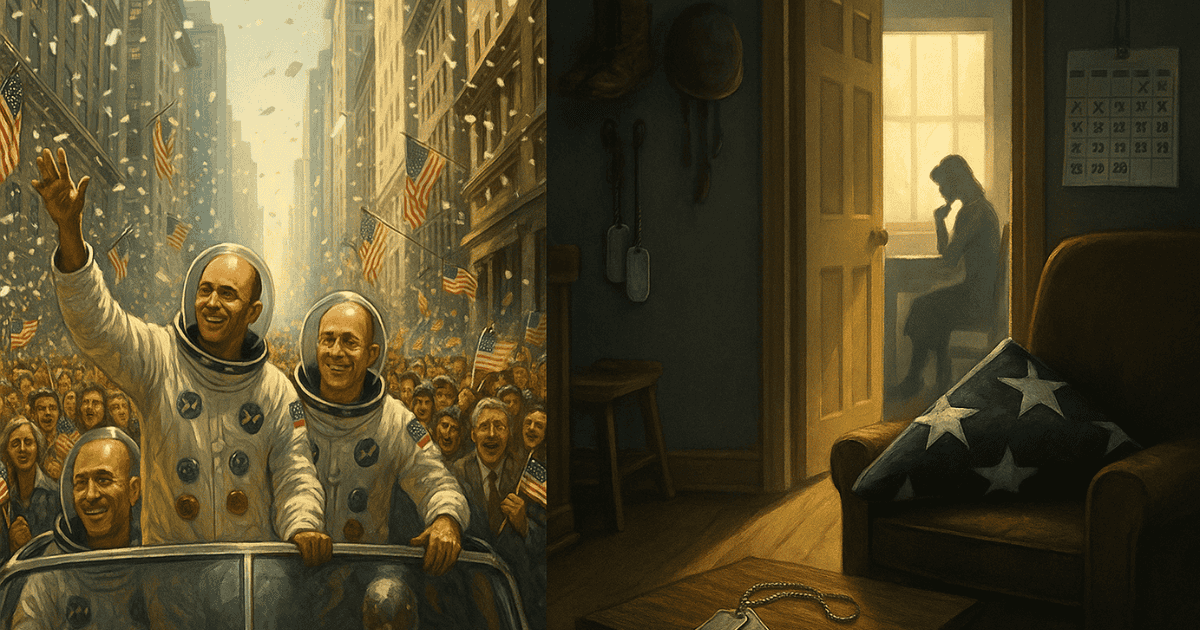

「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」の主な舞台となる1969年のアメリカは、非常に複雑な顔を持つ時代であった。人類が月面に着陸し、アポロ計画の宇宙飛行士が凱旋パードに沸く「栄光」の側面と、泥沼化する「ベトナム戦争」が社会に深い「痛手」を与えていた側面が同居していたのである。

インディを襲う息子の死という悲劇は、まさにこの「ベトナム戦争」と分かち難く結びついている。また、もう一人の主人公ヘレナの型破りな行動原理を理解する上では、当時の「女性の社会進出」の状況を知ることが鍵となる。

ここでは、映画本編ではあえて直接的には描かれないものの、登場人物たちの言動や物語の根幹に深い影響を与えている、これら2つの重要な時代背景について解説する。

ベトナム戦争の概要と1969年のアメリカ

1969年のアメリカは、人類初の月面到達という栄光に沸く一方で、ベトナム戦争の長期化が家庭の居間にまで浸透した年である。アポロ11号の乗組員は8月13日にニューヨークで凱旋パレードの歓待を受け、数百万人規模の群衆が沿道を埋めた。他方で、徴兵とテレビ報道は戦争を日常のものとし、社会の肌感覚を変容させた。

ベトナム戦争の出発点は、第一次インドシナ戦争後の1954年ジュネーブ協定にある。同協定でベトナムは北緯17度線で暫定分割され、北はホー・チ・ミン率いるベトナム民主共和国、南はアメリカの後押しを受けた政権(のちゴ・ディン・ジエム体制)となった。1960年には南ベトナム解放民族戦線(いわゆるベトコン)が結成され内戦が本格化、1964年トンキン湾事件を受けた米議会のトンキン湾決議で米軍関与が飛躍的に拡大、1965年には米地上軍の大規模派遣と北爆でアメリカは“ベトナム戦争”に本格参戦することになった。

- 発端からエスカレーション(1954–1965): 暫定分割→南北対立の固定化→ゲリラ戦の激化→トンキン湾決議→米地上軍投入・北爆という段階を経て、戦争は米社会を巻き込む全面的な様相へ移行した。

- 徴兵制度の転換(1969): 1969年12月1日に抽選制ドラフトが再導入され、若年層に翌年の徴集順が割り当てられた(抽選制ドラフト=生年月日ごとにくじで徴兵順を決める方式)。制度の可視化は、家庭内の不安をいっそう高めた。

- 反戦世論の量的転回(1969): 10月のモラトリアムでは全米で数百万人が参加、11月のワシントン大行進は50万人規模に達し、抗議は“臨界”へと達した(モラトリアム=「ベトナム戦争を終わらせるためのモラトリアム」。全国同時に行われた反戦デモ行動)。

- テレビ時代の戦争認識: テト攻勢(テト攻勢=1968年の旧正月期に北ベトナム軍と南ベトナム解放民族戦線が展開した大規模一斉攻撃)以降、戦況は「居間で視聴される現実」となり、報道が世論の転回点を作った。

- カウンターカルチャー/ヒッピー文化の隆盛: 「愛と平和」を掲げる若者文化が主流化し、反戦・公民権・環境意識と結びついた。象徴的出来事として、音楽・共同体・脱物質主義が交差したウッドストック・フェスティバル(1969年8月15〜18日)が挙げられる。世代間の価値観の断絶は、戦争への受け止め方の分極を一層可視化した。

- 死傷の重さ: 戦死者数のピーク(1968年)を越えた後も、1969年の遺族と地域社会は喪失の重みを抱え続けた。

- “1969年”の政策文脈: ニクソン政権は「ベトナム化」を掲げ、南ベトナム軍への権限移譲と米軍削減を進め始めたが、実際の戦闘は拡大と縮小が交錯し、国民感情の分断はむしろ鮮明化した。

- 和平への道と米軍撤退(1970–1973): 「ベトナム化」政策はカンボジア侵攻へと戦線を拡大させ、国内の反発を激化させた。ペンタゴン・ペーパーズの暴露で政府への信頼が失墜する中、1973年のパリ和平協定で米軍の完全撤退が決定した。

- 終結と戦争の遺産(1975以降): 米軍撤退後も内戦は続き、1975年のサイゴン陥落でベトナム戦争は終結した。戦争はベトナムに甚大な被害を残し、米国社会にも「ベトナム症候群」として深い傷跡を刻んだ。

結果として1969年のアメリカでは「栄光と痛手」が同居し、国全体が極めてねじれた状況になっていたということになる。

この年に70歳を迎え定年を迎える事になっていたのは極めて絶妙な状況であったと言えるだろう(ちなみに現在の米国の大学においては「定年による強制的な退職」は存在していない)。

そして、アメリカにとっての「ベトナム戦争の痛手」がインディの息子の死という形で表現されている事になる。

ベトナム戦争のときには徴兵制と志願制度を併用していたが、徴兵制度の公平性が問題視され、上にあるように抽選制ドラフトが行われるように。それは、366日分の誕生日が書かれたカプセルをランダムに引き、その順番で徴兵優先順位を決定するという、完全に運に左右される仕組みとなっていた(対象となったのは18歳から25歳の男性)。

本編中でのインディの以下の発言を根拠にすると、彼の息子は徴兵ではなく志願兵であったことが分かる(だからこそインディに対する「あてつけ」になる)。

“I’d stop my son from enlisting”

「息子の入隊を阻止する」

少々意地悪な人は「入隊を阻止できても徴兵されて戦死してしまうのでは?」と考えるかもしれないが、ドラフトにかかるのは18歳から25歳の男性であり、前作のクリスタルで19歳程度であったと推定されるので、彼の戦死が1969年直前であったと仮定すると、志願することさえ阻止できれば徴兵されることはないということになる。

そして、だからこそ、インディとマリオンはその死に苦しみ続けているという側面もあるということになる。

次に、ヘレナという人物の人間像を理解するうえで重要になると思われる、当時のアメリカにおける女性の社会進出についても解説する(これも明示的には描かれていない)。

当時のアメリカにおける女性の社会進出の状況

1969年という時代は、ニューヨークでアポロ11号の凱旋パレードが行われ、第二波フェミニズムが可視化した年でもある。制度面では性差別を禁じる枠組みが立ち上がり、社会運動が後押しする一方、現場慣行の転換は道半ばという過渡期であった。作品時代前後の流れは以下のようにまとめられると思う:

- 就業の実像:1960年代は女性の労働力率が上昇し専門職進出も拡大。ただし賃金格差・職域分離・昇進の「ガラスの天井」は根強く、都市部で既婚女性の就業継続が徐々に一般化する段階だった。

- 制度の前進と限界:1963同一賃金法・1964公民権法Title VII・1966NOW・1968EEOC指針で法的障壁は崩れ始めたが、現場運用の徹底は遅れ、旧来慣行が惰性で残存。

- 現場慣行の壁:結婚・年齢制限やテニュア選考のバイアス、「女性=補助職」という固定観念など、採用・評価・昇進設計に染みついた前提が実態改善のボトルネック。

- アポロ時代の兆し:宇宙開発で女性が計算職・ソフト・工学の中核を担いロールモデルが可視化。偏見を揺さぶるも、裾野への波及はなお途上。

物語世界との関係

以上を踏まえると、1969年の米国における女性の社会進出は「制度は整いつつ、実務は移行途上」という二層構造にあったと要約できる。ゆえに本編のヘレナのように、学術・交易・冒険の場で能動的に動く人物像は、同時代の平均からは半歩先を行く先駆者として位置づけられるものである。

そして何より重要なのが、この時代背景を理解することによって「ヘレナが盗品をオークションにかけることで大金を稼ごうとする」という彼女の行動原理の意味と皮肉が見えてくることである。

つまり、あの時代に、優れた知性と行動力を持った女性がいたとして「その人が主体的に大金を稼ぐということを考えると犯罪まがいのことしかないんじゃない?」という皮肉が込められているということになるだろう。

その上で、「墓暴き」をし続けてきたインディ・ジョーンズという作品のツッコミどころそのものを皮肉っているという側面もある。

このように、この作品には「ベトナム戦争」と「女性の権利」という直接的には描かれないものが巧みに表現されているという事になる。そしてそのことが「ダイヤルを巡る時空を超えたアドベンチャー映画」に一層の深みを与えてくれているのである。

ちなみに、本編中でヘレナは、自分が博士課程に在籍していると主張しているが、あれはインディを騙すための嘘と見るのが妥当であると思われる。

物語の鍵「運命のダイヤル」とは?

映画『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』で物語の鍵となる「アルキメデスのダイヤル」。そのモデルとなったのが、実在する古代ギリシャの遺物「アンティキティラ島の機械」(Wikipedia)である。これは「世界最古のアナログコンピュータ」とも呼ばれ、発見された当時では考えられないほど高度な技術で作られていたため、オーパーツの代表例として知られているものとなっている。

現在、確実にわかっていること

この機械は1901年に、ギリシャのアンティキティラ島沖で難破したローマ時代の船から、大理石の彫像などと共に偶然発見された。X線やCTスキャンによる近年の研究によって、以下のことが分かっている(いつか変わるかもしれないけれど)。

- 製作年代:紀元前150年~紀元前100年頃と推定されている。

- 構造:少なくとも30個以上の精密な歯車が組み合わされた、極めて複雑な青銅製の機械である。

- 機能:

- 太陽と月の正確な位置を計算し、表示する。

- 日食と月食がいつ起こるかを、「サロス周期」という約18年の周期に基づいて予測する。

- 古代オリンピックのようなをはじめとする、4年に1度開催される競技会の周期を表示する機能もあった。

現在でも研究がなされている。

アルキメデスとの関係?

本編中では「アルキメデスが作った」とされているが、結論から言うと、「アルキメデス本人が作ったという直接的な証拠はないものの、彼の発明と思想が深く関わっている可能性が高い」というのが現在の有力な説である。

アルキメデスが亡くなったのは紀元前212年であり、機械の製作年代とは少しズレがある。しかし、古代ローマの政治家キキョ(紀元前106年~紀元前43年)が、その著作の中で「アルキメデスは天体の動きを再現する天体儀を2つ作った」という記録を残している。

このことから、アンティキティラの機械は、アルキメデス本人の手によるものではなく、彼の発明した技術や設計思想を受け継いだ後継者(彼の学派など)が、その死後に製作したものではないかと考えられている。製作場所としては、天文学が盛んだったロードス島が有力視されている。

つまり、映画の設定は、こうした歴史的な背景をもとに、「もし、アルキメデス自身が究極の天文計算機を作っていたら…?」という想像を膨らませたフィクションとなっている。

なお、以下の記事では「第二次大戦」、「シュミット博士のモデル」、「シラクサ包囲戦」などの、本作を楽しむ上で必ずしも必要とは言えない歴史的事実についてまとめている:

「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」の考察

- 過去に残りたかったインディの本当の願い

インディが歴史の中に留まろうとしたのは、考古学者としての探究心や現代への絶望だけでなく、「自分が過去に残ることで歴史が変わり、ベトナム戦争で亡くなった息子が死なない未来が生まれるかもしれない」という父親としてのかすかな希望があったため。これは歴史改変を目論む敵役フォラーと表裏一体の動機でもある。 - ヘレナの矛盾した行動に隠された真の目的

一見、金儲けに執着するように見えるヘレナの行動は、父を狂わせた考古学への復讐心と、父を理解したいという断ち切れない執着という矛盾した感情が原動力となっている。彼女の冒険は、インディとの「バーチャル親子喧嘩」を通じ、失われた父との関係を取り戻すための旅でもあった。 - ベトナム戦争の悲劇を描くという映画の核心

インディの息子の死は、ベトナム戦争がアメリカ社会に残した「栄光と痛手」のうちの「痛手」を象徴している。本作は、その悲劇を直接描くのではなく、インディとマリオンの癒えない悲しみを通して、ベトナム戦争がもたらした喪失感を表現した「ベトナム戦争映画」としての側面を持つ。 - 新世代を象徴するヘレナの人物像

ヘレナの人物像には、優れた知性を持つ女性であっても、主体的に大金を稼ぐには犯罪まがいの行為しかなかった当時の社会状況への皮肉が込められている。彼女は、インディとは違う価値観で遺物と向き合う新世代のキャラクターとして描かれている。

考察①:インディが過去に残ろうとした本当の理由

物語のクライマックス、インディは重傷を負いながらも、自分が夢見たアルキメデスの時代に残ることを強く望んでいた。一見、考古学者としての純粋な探究心と元の世界への絶望がその理由なのだが・・・実は別の目的もあったのでは無いだろうか。そのことについてまずは考えていこうと思う。

フォラーとインディの共通点:「変えたい過去」

本作の敵役であるフォラーは、「運命のダイヤル」を使って過去に戻り、ヒトラーを暗殺して第二次世界大戦の形勢をナチスに有利なものへ変えようと画策していた。彼は、歴史を自分の手で修正しようとしたのである。

一方、インディもまた、ベトナム戦争で息子マットを失い、その悲しみから妻マリオンとの関係も破綻していた。彼にも「息子の死」という、どうしようもなく変えたい過去が存在したことになる。歴史改変を目論むフォラーと、それを止めようとするインディ。二人は対立する存在でありながら、「変えたい過去を持つ」という点において、実は表裏一体の存在だったと言えるだろう。

歴史改変への否定と、抗えない魅力

もちろん、インディは考古学者として、歴史に介入することの危険性を誰よりも理解している。だからこそ、彼はフォラーの計画を阻止しようと懸命に動いた。

しかし、いざ自分が長年憧れ続けたアルキメデスの時代にたどり着いてしまった時、彼の心は揺らぐ。現代に戻っても、彼を待っているのは、息子を失った悲しみと妻との別離、そして大学からの引退という、希望のない現実だけである。歴史的な瞬間に立ち会えるという魅力と、元の世界への絶望が重なり、彼は過去にとどまることを選んだことになる。

しかし、彼には別の企みがあったように思われる。

息子が死なない世界線への、かすかな希望

彼の企みが僅かに見えるのは、元の世界に戻った後のヘレナとの以下の会話である:

さて、インディは自分が過去に残ることが未来にどんな影響を及ぼすか、その危険性を重々承知していたはずである。しかし、彼の心の奥底には、ある切実な願いがあったのではないだろうか。それは、「もし自分が過去に残ることで歴史が少しでも変われば、その結果として息子マットが死なない未来が生まれるかもしれない」という、父親としてのかすかな希望である。

それは論理的な思考ではなく、悲しみに暮れる一人の人間の、魂の叫びだったのかもしれない。ヘレナに殴られて現代に連れ戻されたインディが、再びマリオンと結ばれる結末は、そんな彼の願いが別の形で叶えられたと見ることも出来るのではないだろうか。

息子マットの死は、長年「インディ・ジョーンズシリーズ」を見続けてきた我々にとっても大きな悲しみであったが、インディとマリオンと同じ傷を負った親たちが、現実の世界にいたのだということを、この映画は訴えているようにも思える。

考察②:ヘレナの不可解な人間性-父への復讐と執着、そしてマットとの関係-

本作のもう一人の主人公、ヘレナ・ショー。彼女の行動は一見すると、金銭への執着に満ちた、利己的なものに見える。しかし、その行動原理を深く掘り下げると、父バジルとの複雑な関係から生まれた、復讐心と断ち切れない執着という、矛盾した感情が浮かび上がってくる。

一見、矛盾に満ちた行動

ヘレナの行動には、いくつかの矛盾点が見られる。

- 彼女は劇中で「信じるに値するものは、いつだって“現金”だけ」と断言する。その言葉通り、父の形見である「運命のダイヤル」ですら、金儲けの道具としか見ていないように振る舞う。

- しかし、彼女ほどの知性と行動力があれば、考古遺物の密売という危険な道を選ばずとも、正攻法で富を築くことも可能だったかもしれない(この点には、解説でも述べたように、当時の女性が自立して大金を稼ぐ手段が犯罪行為しかないという、社会的な皮肉も込められていると考えられる)。

- そして最大の矛盾は、彼女が「ダイヤル」そのものに固執している点である。もし目的が金銭だけなら、フォラーに奪われた時点で諦め、他の儲け話を探すこともできたはずだ。しかし、彼女は危険を冒してまでダイヤルを追い続ける。

これらの矛盾は、彼女の行動原理が、単純な金銭欲だけではないことを示唆しているのではないだろうか。

父の狂気と「英才教育」の呪縛

ヘレナの矛盾を解き明かす鍵は、父バジルとの関係にある。劇中で彼女が披露する高度な暗号解読能力は、父による「英才教育」の賜物であった。しかし、その教育を施した父は、ダイヤルの研究にのめり込むあまり、正気を失っていった狂人でもあった。

ヘレナにとって、父から与えられた考古学の知識や技術は、愛する父を奪っていった忌まわしい学問と深く結びついている。彼女は父を愛しながらも、父を狂わせた考古学という世界に、強い嫌悪と憎しみを抱くようになったのである。

考古学への「復讐」と、父を狂わせた「ダイヤル」への執着

このアンビバレントな感情こそが、彼女の行動の源泉である。ヘレナが考古遺物を盗み、オークションにかけるという行為は、単なる金儲けではない。それは、父が神聖視し、そのために家庭を崩壊させた考古学という世界そのものへの「復讐」であった。

歴史的価値を持つ遺物を単なる「現金」に変えることで、父の価値観を否定し、傷つけられた自己を守ろうとしていたと考えられるのではないだろうか。

しかし、その一方で、彼女は父を憎みきれずにいた。そして、父を狂わせるほどに魅了した「ダイヤル」の真実を知りたいという、断ち切れない執着も抱えていたと思われる。「ダイヤルに超常的な力などない」のか、それとも「父が正しかった」のか。

その答えを自らの手で突き止めることは、父の狂気に意味を見出し、自身の過去と向き合うために不可欠なプロセスだったのである。

父を取り戻すための冒険

結局のところ、ヘレナにとってこの一連の冒険は、金儲けの旅であると同時に、「父を取り戻すための冒険」でもあったと言える。つまり、父が正しかったのか、間違っていたのか、その真実を見極めることで、狂気に囚われる前の父を、そして自分自身の過去を、心の中で取り戻そうとする旅だったのである。

失われた父としてのインディと失われた息子としてのヘレナ

ここまで述べてきたように、ヘレナの遺物に対する態度はインディのそれとは真逆であった。

それはある意味で「古い価値観」と「新しい価値観」との対立という側面を持っていると思うが、この対立は歴史上ず~っと繰り返されてきたものであると思うし、何よりも、本来は親と子の間で深刻に顕在化するものだと思う。前作「クリスタル・スカルの王国」で、他人だと思っていた間には大学に行かないという選択を肯定していたのに、息子だと分かった瞬間にその態度を変えた姿にその深刻さを見て取れるかもしれない。

マットが「父への当てつけ」として軍に入隊する前には、まさにそういった「生き方」に対する強烈な対立があったと思われる。それでも生きてさえいてくれれば、雪解けもあるかもしれないし、延々と喧嘩し続けることも出来る。

一方のヘレナは、考古学の研究(「ダイヤル」の研究)で狂っていく父の姿を見続けており、その生き方に疑問を持っていただろう。バジルがいつ亡くなったのか確定的な情報はないのだが、映画の描写を見るに、インディが「ダイヤル」を受け取ってすぐと見るのが自然と思われる。少なくともそのように仮定すると、ヘレナに至っては、その生き方を巡った喧嘩すら出来なかったということになるかもしれない。

いずれにしても、二人は「普通の親子が経験できることを不条理に失った」という事になる。片方は戦争で、他方は研究の狂気によって。

つまり、二人は映画本編を通じて壮大な「バーチャル親子喧嘩」をしていたという側面もあったと見ることも出来るのではないだろうか。

そして、ヘレナはインディの姿を見ることによって父の考古学への思いと狂気を合理化し、インディは受け渡すことが出来なかったバトンをヘレナに受け渡した。

しかし、バトンを渡す相手がマットでなかったことは、返す返すも無念でならない。しかしその無念、つまり、「ベトナム戦争の痛手」を描かなければあの時代のアメリカを映画化したことにはならないし、「インディ・ジョーンズシリーズ」の性質上、それを描かないとうことが出来なかったのだと思う。

この作品は、それをそのまま描かずにその悲しみを表現することによって実現した「ベトナム戦争映画」であり、「女性の権利拡大の願いを込めた作品」であり、世代間の衝突を描くことによって「分断の悲しみとそれを乗り越える希望を描いた作品」ということが出来ると思う。

そしてそれらを直接的には描くことなく一つのエンタメ作品に仕切ったのだから、この映画は傑作と呼ぶべきものなのではないだろうか。

以上が私が個人的に「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」について考えたことでございます。一度記事にしてみようとすると、色々な側面が見えてきてまさに「アメリカを描いた作品」になっていると思いました。

上で述べたように物語性という観点では傑作なのだと思うのですが、僅かに残念だったのが「アクションシーンが多すぎな上に長すぎ」と感じたことでした。特に、タンジェでのカーチェイスシーンは映画館の初見の段階で「なげ~な~、もういいよ」思いましたな。

逆に言うと文句はそれくらいのものということにもなるのですが、皆さんにとってのこの映画はどのような作品だったでしょうか。

この記事を書いた人

最新記事