「となりのトトロ(スタジオジブリ公式)」は1988年に公開された宮崎駿監督の劇場用アニメーションである。ジブリ作品の代名詞のような作品で、多くの人が子供の頃に何度も見た作品であると思う。私自身も何度も見た作品で「風が強い夜にはトトロがいる」という感覚が今でもある。

いい年になるとその「裏側」も気になってくるのだが、当時制作デスクをしていた木原浩勝さんが「ふたりのトトロ(PR)」という制作ドキュメンタリーを執筆してくれている。ファンにとっては貴重な情報の宝庫なので、おすすめの本である。

さて今回は、あの有名な「となりのトトロの都市伝説」について考えたい。ただしその真偽を確かめたいのではなくて、「となりのトトロ」の都市伝説は何故生まれたのかを考えようと思う。まずは都市伝説の概要を思い出そう。

この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。

- 「死の匂い」から生まれた都市伝説

メイやサツキが死んでいるという都市伝説は、作品中に感じられる「死の匂い」や「失踪」といった不穏な要素から派生したものであり、それ自体が子供という存在の危うさを反映している。 - 子供は本質的に「と隣り合わせ」である

子供は本能的に危険へと近づく存在であり、アニメでリアルに描かれるほど「死」を感じさせる。トトロの姉妹の描写が的確だったがゆえに、視聴者に死の予感を与えてしまった。 - 宮崎監督は「楽しい作品を楽しく」と語っていた

監督自身は制作初期から「これは楽しい作品だ」と明言しており、スタッフにもその空気感を大切にするよう求めていたが、逆にそれを強調する必要があるほど、作品には無意識のうちに“死の影”が滲んでいたとも考えられる。 - 「となりのトトロ」と「風の又三郎」

宮沢賢治の「風の又三郎」と同様、「となりのトトロ」でも子供が危険と向き合うことで成長する姿が描かれており、突風や風といったモチーフからも両作の根本的な類似性が読み取れる。

「となりのトトロ」の都市伝説

「となりのトトロ」に関する都市伝説を列挙すると、概ね以下の通りだと思う。

- 池で発見されたサンダルは本当はメイのもので、実はメイは死んでいる。

- そのことを悟ったサツキはトトロという死神に頼んでメイに会うために冥界に行く(メイという名前は冥界の暗喩)。つまりサツキも死んでいる。

- ラストでお母さんにメイとサツキが見えないのは2人が死んでるから。

- というよりも、全ては娘を失った悲しみに暮れたお父さんの妄想である。その証拠に物語中にメイとサツキに影がないシーンが有る。つまり2人はすでに死んでいる。

- そもそも、この物語は狭山事件という凄惨な事件をもとに作られたものなので、少なくともメイが死んでいるのは当たり前。

メイとサツキに恨みを抱いているやつが考えたとしか思えないくらい「2人が死んでいる」という方向の都市伝説である。

ただ、この都市伝説はたしかにおもしろい。というのも、死んでいる理由がなんとも「それっぽい」のである。残念ながらサンダルはデザインが違うし、影がないシーンがあるのはそれが正午だからだし、となりのトトロの姉妹設定は後から追加された設定で、最初は姉妹ではなく一人っ子であった(つまり狭山事件と関係がない)。だが、都市伝説として楽しむ文には十分に面白いものだと思う。

では、何故このような都市伝説が生まれたのだろうか?私が考える理由は「『となりのトトロ』は子供を上手く描いてしまっているから」である。そのことを話すために、そもそも「子供」とはどういう存在かということを考えてみよう。

「となりのトトロ」の都市伝説と「子供」という存在

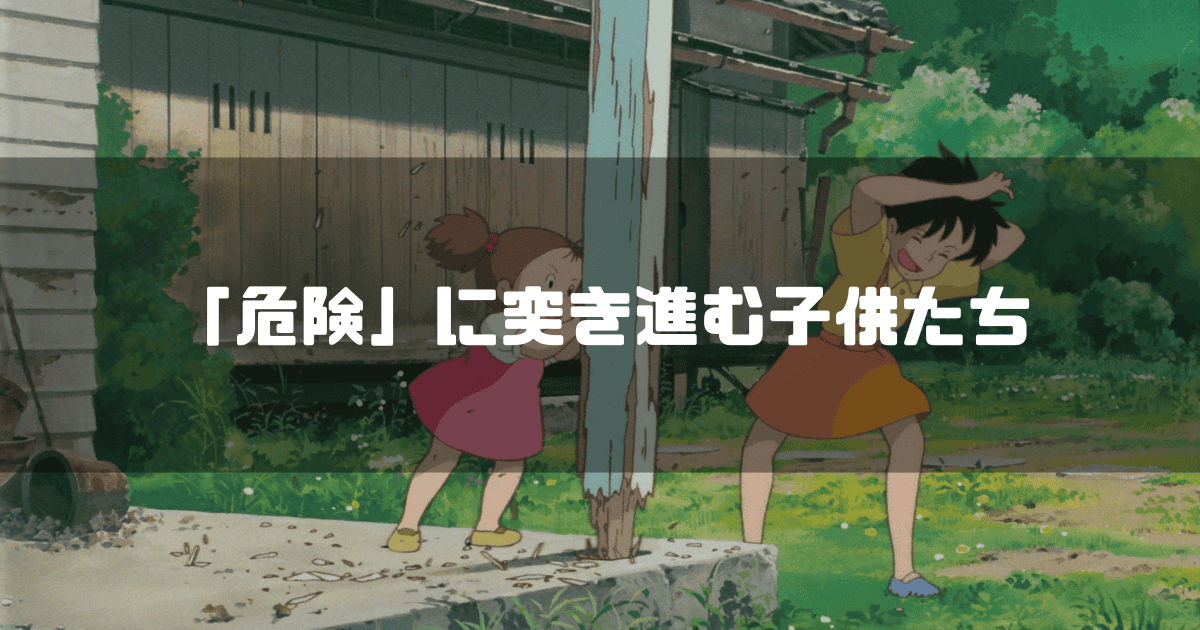

子供はいつも「死」と隣合わせ

子供の持つ重要な特徴は危険を愛しているということに尽きると思う。子供は興味だけで行動し、大人がやるなということをやり、行くなという場所に行く。

大人が子供を静止するのは子どもたちへの嫌がらせではなく、単純にものすごく心配だからにすぎない。しかし子供は危険に突き進み、全く自分を大切にしてくれない。傍から見ている大人、特に親からすればいつだってヒヤヒヤものであろう。そして、子どもたちは、そんな親の一瞬のスキを突いて「ボーダーライン」を越えてしまう。

「危険にさらされないと子供は成長できない」とうことも正しいことだとは思うのだが、だからといって命に関わることがわかっている危険に自分の子供が無邪気に突き進むのを止めない親はいないだろう。結局は「危険に突き進む子供」VS「それを懸命に止める大人」という対立構造の中で、ギリギリセーフのボーダーライン上にいてもらうしかない。

何れにしても「子供いつも死にそうである」ということはある程度正しいことだと思う。

さて、子供の本質の一部が「いつも死にそう」であるとするならば、アニメーションの中で子供を「正しく」描けば、やっぱり死にそうに見えるのである。そして、メイとサツキの場合はそれ以上の問題も抱えている。

メイとサツキの場合

メイとサツキは子供であるので、もともと死と隣合わせにある。特にメイはほんとに子供なので、大人が一瞬目を離しただけで死の淵に全力疾走してしまう。その上草壁家は母親が入院している上に、父親は研究に没頭しており、自分が家にいつのにも関わらず、メイから完全に目を離している。ただでも危険と隣り合わせにある子供が完全放置状態にあるので、ものすごく危ないのである。

実際問題作品中メイは2度も失踪している。幸運にもメイは発見されたが、ある程度年を重ねてから見ると「死」の匂いがプンプンする。それも「子供としてのメイやサツキ」が上手く描かれてしまっているからであって、もともと「死」と隣合わせにある子どもの本質が見えてしまってるのである。

もう少し下手に子供を描けば、あのような都市伝説は生まれなかったかもしれない。しかし、結果的に子供としてのメイとサツキが見事に描かれているうせいで、我々としては「死んでいる方が自然」と思えてしまい、「メイとサツキは死んでいる」という思考が生まれ、その思考が都市伝説として編まれ、我々はそれを受け入れてしまったのだと思う(もちろん狭山事件の存在も大きかったと思う)。

結論:「となりのトトロ」の都市伝説が生まれた理由

以上のことを結論としてまとめると、

子供という存在はもともと「死」と隣合わせにあるため、子供という存在を上手く描いてしまうとそれだけで「死んでる」ように見える。

それに加えて草壁家は、母親が入院中であるのにも関わらず父親は研究するという状況にあり、子供が大人から自由になりやす状態にある。そしてその事実が「死の匂い」を増大させており、その「死の匂い」に誘われて生まれたのがトトロの都市伝説である。

我々が都市伝説を受け入れることが可能なのも「死の匂い」を感じ取ってしまっているからかもしれない。

ということになると思う。もちろん実際のところはわからないし、もっと下らなくてファニーな段階を踏んで生まれたものかもしれないが、「となりのトトロ」という作品が子供を上手く描いているがゆえに「死の匂い」がプンプンするということは、ある程度正しいことのような気がする。

おまけ1:「この作品は楽しい作品です」という監督

我々が「となりのトトロ」の制作過程を知ることができる重要な文章が存在している。それは「となりのトトロ」の制作デスクであった木原浩勝著「ふたりのトトロ -宮崎駿と『となりのトトロ』の時代-(PR)」でる。そこには以下のような宮崎監督の言葉が記されている。

「良いですか、最初にはっきり言っておきます。この作品は楽しい作品です。楽しく作って下さい。制作に言うことはそれだけです」

その上「気持ちよく」を実現するために、窓が多いというフロアの特性を生かして、窓から入る光と通り抜ける風を殺さないような机のレイアウトを木原さんに指示したとある。ここまで「楽しい作品を楽しく」を徹底しようとしているのだから、私がここで書いた「死の匂い」なんてものは私が見た幻で、楽しく見ればよいのだ、という気もする。

しかし、あえてうがった見方をするならば、「楽しい作品を楽しく」とあえて言葉にして言わなければ、この作品にある「死の匂い」とか「危険」というものが子供たちにさえ伝わってしまうと考えたとも思える。

どうも「死の匂い」にとらわれているのは私自身のような気がする。年をとるというのは良くないことである。

おまけ2:「となりのトトロ」と「風の又三郎」

「となりのトトロ」ではメイが2度失踪し危険な状態にあったが、我々は「子供が2度危険な目に合う」作品をもう1つ知っている。宮沢賢治の名作「風の又三郎」である。「風の又三郎」には以下の描写がある。

- 逃げ出した馬を追いかける嘉助という少年は、山で迷ってしまう。そのうちあたりがきりに包まれ、あたりの状況もわからないままあるき続けたが、疲れて眠りについてしまう。夢の中で嘉助は又三郎がガラスのマントを着て空に飛び上がるすがたを見る。その直後に嘉助は目を覚まし、目の前に馬を発見する。それと同時に嘉助自身も発見され事なきを得る。嘉助の祖父によると「あぶないがった。あぶないがった。向こうさ降りだら馬も人もそれっ切りだったぞ。」とのことで、嘉助が極めて危険な状況にあったことが分かる。

- 嘉助、又三郎、一郎、佐太郎、耕助、喜作、吉郎は放課後河原で遊んでいた。すると突然激しい雨が降り出した。風も激しかったが、又三郎以外の子供は平気な顔をしていた。又三郎はガクガク震えていた。

1つ目の事件は嘉助の祖父が明確に危なかったと言っているのでわかりやすい。2つ目の事件は、又三郎以外の子供には余裕がありわかりにくいが、河原で遊んでいる時に突如大雨が降り出しており、本来はとても危ない。又三郎以外は川遊びにもなれているのであまり焦っていないが、「ガクガク震える」又三郎の態度が本来正しい。この時又三郎だけが「危険」を察知しているのである。

「風の又三郎」も子供たちの近くにある危険を描いており、実は死と隣り合わせの子供たちが「適切に危険と付き合うことで成長する」ことを描いているように思われる。このように、「危険」や「死と隣り合わせ」というキーワードで「となりのトトロ」と「風の又三郎」はつながっている。

思えば「となりのトトロ」の「風」は非常に印象的だった。薪を取りに出たサツキに吹いた突風や、そもそも風になってしまうトトロやネコバス。「となりのトトロ」と「風の又三郎」は根本的な部分でつながっているような気がする。もしかしたら「となりのトトロ」は宮崎駿監督の「俺だったらこうする」という「風の又三郎」へのアンサーだったのかもしれない。

この記事で使用した画像は「スタジオジブリ作品静止画」の画像です。

Loading video...

この記事を書いた人

最新記事

- 2025年7月13日

【GQuuuuuuX(ジークアクス)】エンディング後の世界を考察-シャリア・ブルはシャアになり、セイラはハマーンになる- - 2025年7月3日

【GQuuuuuuX(ジークアクス)】シュウジの謎とアムロ・レイの所在を考察-違和感から読み解く作品の意図- - 2025年6月26日

【火垂るの墓】清太と節子はなぜ幽霊となって存在し続けているのか-こちらを見つめる清太が伝える物語のメッセージ- - 2025年5月29日

アシタカの「生きろ、そなたは美しい」と「ブスは死ね」をめぐって-集合論的(数学的)に徹底分析を試みる- - 2025年5月9日

【紅の豚】マダム・ジーナは何故ドナルド・カーチスを袖にしたのか-過去3回に渡る結婚の謎を考察-