【チャーリーとチョコレート工場】あらすじ(ネタバレ)とその考察:ウィリー・ウォンカの「狂気」と子供たちが背負った「親の罪」-なぜチャーリーが選ばれたのか-

「チャーリーとチョコレート工場(公式)」は2005年9月10日に日本で公開されたティム・バートン監督によるファンタジー映画である。原作はロアルド・ダールによる1964年の児童小説「チョコレート工場の秘密」(原題:Charlie and the Chocolate Factory)。本作は極貧の少年チャーリーと、謎に包まれた工場長ウィリー・ウォンカとの奇妙な工場見学を通して、家族の愛と「大人になりきれない大人」の再生を描いたブラック・コメディ作品となっている。

本記事では、物語の詳細なあらすじをまとめつつ、「子供たちへの残酷な罰」「ウォンカの抱えるトラウマ」「父親への復讐」といったポイントについての解説・考察を行う。先ずは、この映画の基本情報を振り返っていこう。

この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。

「チャーリーとチョコレート工場」の作品基本情報

作品概要

主要な登場人物と声優(キャスト)一覧

| 登場人物 | 俳優(吹替声優) | 人物概要 |

|---|---|---|

| ウィリー・ウォンカ | ジョニー・デップ | 世界一のチョコレート工場の工場長。天才だが子供じみた性格で、過去のトラウマを抱えている。 |

| チャーリー・バケット | フレディ・ハイモア | 工場の近くに住む貧しい少年。家族思いで純粋な心を持つ。 |

| ジョーおじいちゃん | デヴィッド・ケリー | チャーリーの祖父。かつてウォンカの工場で働いていた。 |

| オーガスタス・グループ | フィリップ・ウィーグラッツ | ドイツの肥満少年。食欲が全てで、常にチョコを食べている。 |

| ベルーカ・ソルト | ジュリア・ウィンター | イギリスの大富豪の娘。欲しいものは全て親にねだって手に入れるわがまま娘。 |

| バイオレット・ボーレガード | アナソフィア・ロブ | アメリカの少女。賞獲りに執着し、常にガムを噛んでいる。 |

| マイク・ティービー | ジョーダン・フライ | アメリカの少年。ハイテクオタクで暴力的、自分の知性を鼻にかけている。 |

| ウンパ・ルンパ | ディープ・ロイ | 工場で働く小人たち。歌とダンスで子供たちの末路を皮肉る。 |

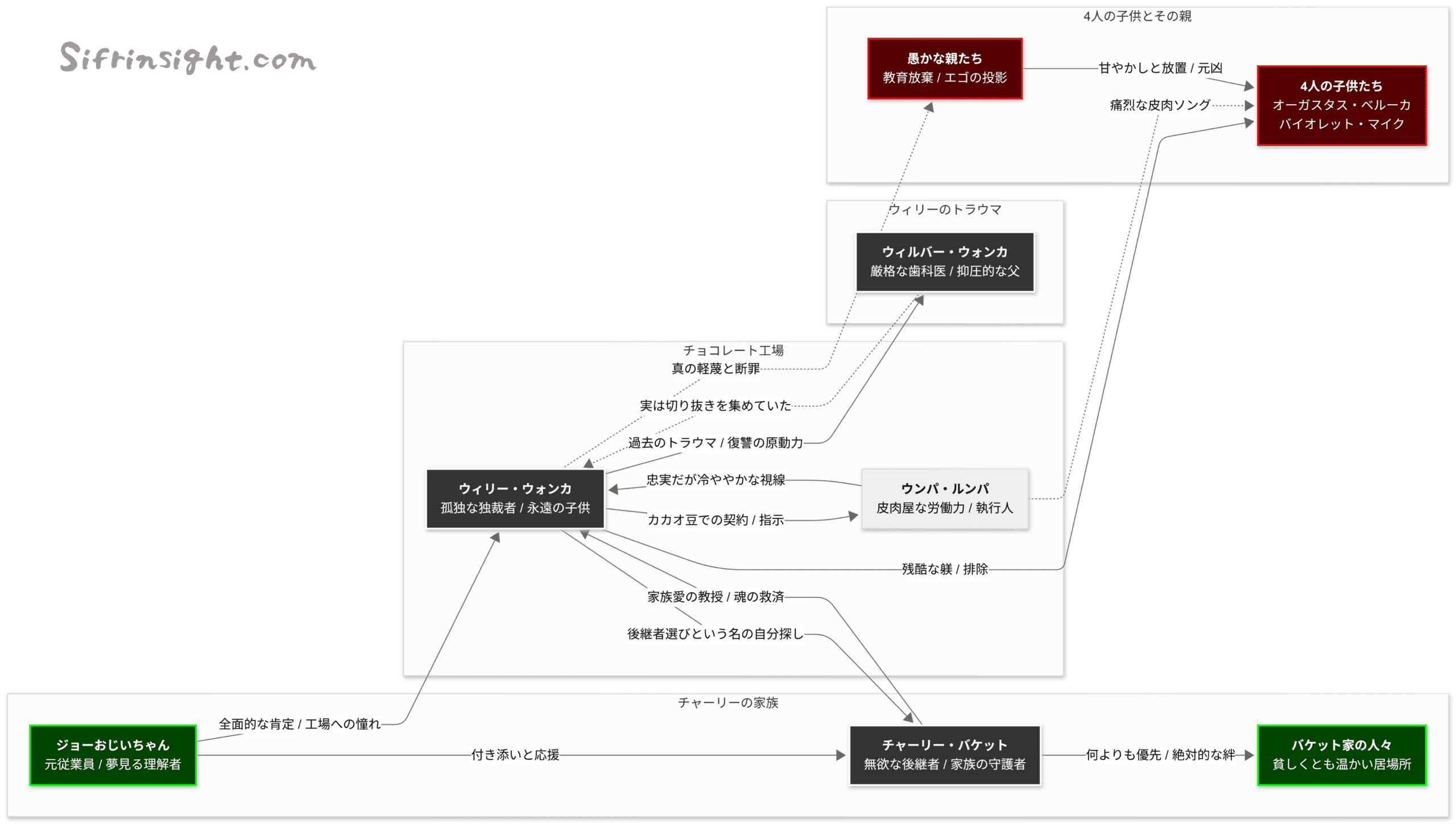

人物相関図

「チャーリーとチョコレート工場」のあらすじ(ネタバレなし)

物語の主人公は、傾いた家に住む極貧の少年チャーリー・バケット。彼の住む街には、世界一巨大で謎めいた「ウィリー・ウォンカのチョコレート工場」が聳え立っていた。かつては多くの労働者で賑わっていたが、産業スパイの被害に遭ったウォンカによって全従業員が解雇され、工場は堅く閉ざされていた。しかし奇妙なことに、無人のはずの工場からは煙が上がり続け、世界中にお菓子が出荷され続けていた。

ある日、長い沈黙を破りウォンカが声明を発表する。「出荷された板チョコに入っている『金色のチケット』を手に入れた5人の子供を工場に招待し、その中の一人には想像を絶する『特別賞』を与える」と。

世界中が熱狂する中、食いしん坊、大富豪の娘、賞獲り少女、ハイテクオタクといった個性的な子供たちが次々とチケットを手に入れる。チャーリーもまた、道端で拾ったお金で買った奇跡の一枚によって、最後のチケットを手にするのだった。かつての従業員である祖父ジョーと共に、チャーリーは夢の工場の門をくぐる。

「チャーリーとチョコレート工場」の結末までの詳細あらすじ(ネタバレあり)

(※警告:ここから先は、映画の結末を含む重大なネタバレが記載されているため、未視聴の方はご注意ください。)

起:貧しい少年と5枚のゴールデン・チケット

雪深い街の片隅にある傾いた家で、少年チャーリー・バケットは両親と寝たきりの祖父母4人と共に貧しくも温かい生活を送っていた。彼らの家のそばには、天才発明家ウィリー・ウォンカが経営する世界一のチョコレート工場がそびえ立っていた。かつては多くの労働者で賑わっていたが、スパイによるレシピ盗難を恐れたウォンカによって全従業員が解雇され、現在は謎の沈黙を守ったまま稼働を続けていた。

ある日、ウォンカが全世界に向けて驚くべき声明を発表する。「板チョコの中に隠された5枚の『ゴールデン・チケット』を見つけた子供たちを工場に招待し、その中の一人には特別な賞を与える」というのだ。

世界中が熱狂する中、食い意地の張ったオーガスタス、大富豪の娘ベルーカ、賞獲りに執着するバイオレット、ゲーム中毒の天才児マイクといった、現代社会の歪みを象徴するような子供たちが次々とチケットを手に入れる。チャーリーも誕生日のチョコや祖父のへそくりで挑戦するが失敗。しかし、雪道で偶然拾ったお札で買った一枚に、奇跡的に最後のチケットが入っていた。かつて工場で働いていた祖父ジョーを付き添いに、チャーリーは憧れの工場へと足を踏み入れる。

承:お菓子の楽園での「脱落」劇

工場の中で彼らを待っていたのは、すべてがお菓子でできた夢のような部屋と、そこで働く小人「ウンパ・ルンパ」たちだった。しかし、その甘い世界はすぐに子供たちへの断罪の場へと変わる。

まず、食欲を抑えきれずにチョコレートの川に直接口をつけたオーガスタスが、足を滑らせて転落。巨大なパイプに吸い上げられ、脱落する。次に訪れた発明室では、開発中の「フルコースガム」を警告を無視して噛んだバイオレットが、副作用で体が青紫色に膨れ上がり、巨大なブルーベリーとなって転がり出る。

さらにナッツの選別室では、リスを欲しがったベルーカが勝手に柵内へ侵入し、リスたちに襲われる。「中身が空っぽ(悪いクルミ)」と判定された彼女は、ゴミ捨て場のダストシュートへと廃棄されてしまう。

転:最後の二人とウォンカの真意

残るはチャーリーとマイクの二人。チョコレート転送装置の実験室へ案内された一行だったが、マイクは転送技術の凄さを理解せずチョコレートを伝送することにしか興味がないウォンカに苛立ち、自ら装置を使って自分を転送してしまう。その結果、彼はテレビサイズに縮小され、ペラペラの体になってしまった。

こうして、ただ一人欲を張らなかったチャーリーだけが最後まで無事に残った。ウォンカはチャーリーを祝福し、「特別賞」の内容を明かす。それは「工場の全権譲渡」だった。ウォンカは白髪を見つけたことで自身の老いと死を意識し、自分の後継者を探すためにこのイベントを仕組んだのだ。

ウォンカは「家族を捨てて工場に住むこと」を条件に提示する。「家族はクリエイティブの邪魔だ」と断言するウォンカに対し、チャーリーは「家族を捨てなきゃいけないなら、工場はいらない」と断固拒否する。予想外の答えに動揺したウォンカは、チャーリーを置いて一人工場へと帰っていく。

結:歯科医の父との確執と和解

その後、チャーリーの家は少しずつ小さな幸せを手にし始めるが、逆にウォンカは完全なスランプに陥り、新作が作れなくなっていた。困り果てたウォンカはチャーリーのもとを訪れ、悩みを打ち明ける。チャーリーは「家族」こそが大切だと説き、ウォンカを彼の父親のもとへ連れて行く。

ウォンカの父親は、街で一番有名な歯科医ウィルバー・ウォンカだった。幼少期のウォンカは、厳格な父の方針で「お菓子は虫歯の元」として一切の甘いものを禁じられていた。特にチョコレートは厳禁で、ハロウィンのお菓子さえも目の前で暖炉に捨てられるほどだった。

そんな抑圧された状況の中で、ウォンカは隠れて食べたチョコレートの美味しさの虜となり、いつしかチョコレート屋を志すようになる。しかし、その夢を父に真っ向から否定されたウォンカは、ついに家出を決意する。彼は世界中を旅してショコラティエとしての腕を磨き、あの巨大な工場を建設するに至ったのだった。

長い時を経て実家の歯科医院を訪れたウォンカ。恐る恐る中に入ると、そこには息子の成功を報じる新聞記事が壁一面にスクラップされていた。父はずっと、遠くから息子の活躍を見守っていたのだ。父の愛を知り、長年のわだかまりを解いた二人はついに和解を果たす。

「家族」という呪縛から解放されたウォンカは、改めてチャーリーに「家族と一緒に住むこと」を条件に工場を譲る。工場の敷地内にバケット家の家が丸ごと移され、ウォンカもその食卓に加わる。孤独だった天才は、チャーリーという後継者と、温かい家族という居場所を手に入れ、本当の意味での幸せな人生を歩み始めるのだった。

「チャーリーとチョコレート工場」の解説・考察

- 「肯定された子供」への嫉妬と「親」への復讐

脱落した子供たちは、親からその性質を(形はどうあれ)肯定され、愛されている。それは幼少期のウォンカが父から決して得られなかったものであり、彼が子供たちに向けた敵意は、持たざるものを持つ者への「嫉妬」であると同時に、その背後にいる「親」という存在そのものに対する「復讐」でもあった。 - ウォンカの動機は「自分自身のコピー」を作ること

天才ショコラティエであるウォンカが後継者探しを始めた真の理由は、白髪を見つけたことによる「老い」への恐怖だった。彼は自分の王国を永遠にするために、自分と同じように工場を愛し、家族を捨てられる「自分自身のコピー」を求めていた。 - チャーリーが選ばれた理由は「透明」だったから

チャーリー以外の子供たちは強烈なエゴを持ち、それを親に承認されていた。対してチャーリーにはそのような極端な性質がなく、「透明」な存在だった。だからこそウォンカは、彼を自分の色(お菓子への執着)に染め上げ、自身の「完全なコピー」にするための器として選んだのである。

原作にはない「父」という異物??ティム・バートンの確信犯的な改変

本格的な考察に入る前に、本作を解剖する上で絶対に無視できない「前提」を共有しておこう。それは、ウィリー・ウォンカの父親(歯科医のウィルバー)に関するバックグラウンドは、ロアルド・ダールの原作には一切存在しない、映画オリジナルの要素であるという点である。

原作のウォンカは、あくまで「陽気で奇妙な案内人」であり、そこに深い心理描写は存在しない。しかし、ティム・バートン監督は、このファンタジーのど真ん中に「厳格な父にトラウマを持つアダルトチルドレン」という、極めて現実的で重苦しい「異物」を混入させた。

なぜ、あえて物語を複雑にするような改変を行ったのか?

そこには、この物語を単なる「悪い子供への勧善懲悪の童話」で終わらせず、「歪んだ心を持つ大人の、個人的な復讐劇」として再構築しようとする監督の明確な意図(あるいは悪意)が見て取れる。

この「追加された父の影」こそが、ウォンカの異常な行動原理を読み解くためのマスターキーである。彼が子供たち(とその親)に向けた残酷な眼差しの正体は、このバックグラウンドを抜きにしては決して語れないのだ。

工場は「断罪の法廷」であり「嫉妬の噴出口」である

一見すると、この映画は「悪いことをする子供にお仕置きをする」という教訓話のように見える。しかし、その罰の動機を解剖していくと、ウォンカの個人的なルサンチマン(怨念)が複雑に絡み合っていることが見えてくる。

脱落した4人の子供たち(オーガスタス、ベルーカ、バイオレット、マイク)は、客観的に見れば(単に)憎らしい子供たちである。しかし、彼らと親の関係をよく観察してみると、彼らは決して親から否定されていないということがわかる(だからつけあがるのだが)。

オーガスタスの母は息子の肥満を健康的だと誇り、ベルーカの父は娘の欲望を叶えることに奔走する。バイオレットの母は娘の勝利への執着を全面的にバックアップし、マイクの父も息子の生意気さに手を焼きつつも、それを力でねじ伏せたり否定したりはしていない。

つまり、彼らは「ありのままの自分(たとえそれがモンスターであっても)」を親に肯定されている子供たちということになる。

これこそが、ウォンカにとって最も許しがたい点だったのではないだろうか。おそらく本人はその思いにに無自覚なのだが、厳格な父に「お菓子好き」という自分自身の核を全否定された彼にとって、歪んだ形であれ親に愛され、肯定されている子供たちの姿は、自身の古傷をえぐる光景であったとしてもおかしくはない。

したがって、あの残酷なトラップの数々は、自分が手に入れられなかった「親からの肯定」を当たり前に享受している子供たちへの強烈な「嫉妬」の爆発である。しかし、それだけではない。

彼はその子供たちを無残な目に合わせることで、その背後にいる「子供を正しく導けなかった親たち」を断罪し、「親」という存在そのものに復讐を果たそうとしていたのではないだろうか。

ウィリー・ウォンカの病理と「歯科医の父」の影

では、なぜウォンカはこれほどまでに「親」や「家族」を憎悪していたのか。その原因は、劇中で挿入されるフラッシュバックによって明かされる。

彼の父親、ウィルバー・ウォンカは街一番の歯科医であり、「お菓子は虫歯の元」として、幼い息子に矯正器具をつけさせ、ハロウィンのお菓子さえも暖炉に捨てさせるような厳格な人物だった。

このトラウマが、ウォンカの人格形成に決定的な歪みを与えている。彼が作った世界最大のチョコレート工場は、「父さんが禁止したお菓子で世界を征服してやる」という、父親への巨大な当てつけ(復讐)にという側面があるようにも思われる(もちろんウィリー・ウォンカの類まれない才能の象徴でもあるが、映像的には「禍々しさ」を感じないだろうか)。

彼は「大人」になることを拒否し、工場という巨大な子供部屋に引きこもった。しかし、ある日見つけた一本の「白髪」が、彼に現実を突きつける。老いと死は避けられないという事実だ。

彼が後継者を探そうとしたのは、単に工場を任せたいからではない。自分の肉体が滅びた後も、「ウィリー・ウォンカ」という存在(=お菓子への執着)を永遠に残してくれる「自分自身のコピー」を求めていたのである。

だからこそ、彼は「家族を捨てろ」とチャーリーに迫った。彼にとって「家族」とは、自分を抑圧し、自分の世界を壊す敵でしかなかったからね。

なぜチャーリーだったのか?-「透明な器」としての才能

では、なぜチャーリーだけが選ばれたのか。「良い子だったから」というのは表面的な理由に過ぎない。この文脈で言えば、彼が選ばれた真の理由は「親に肯定されるような極端な性質(エゴ)を持っていなかったから」である。

他の4人は「食欲」「物欲」「名誉欲」「傲慢」といった強烈なエゴを持ち、それをアイデンティティとして親に認められていた。彼らはすでに「何者か」になってしまっており、ウォンカが求めた「自分自身のコピー」へと作り変える隙間がない。

一方、チャーリーは貧しく、慎ましく、これといった強烈な個性や主張を持たない「透明」な存在だった。親から肯定されるべき極端な性質を持たず、ただ家族を愛する普通の少年。

つまり、自分の色に染め変えることができる「無色透明な器」として、チャーリーは最適の素材だったのだ。ウォンカは彼になら、自分のお菓子への執着を移植し、永遠に生き続けることができると踏んだのである。

「負けた」からこそ「救われた」ウォンカ

しかし、ウォンカの完璧な計画は、最後の最後でチャーリーによって覆される。彼は「家族を捨てて工場に来い」という条件を提示するが、チャーリーは「家族を捨てなきゃいけないなら、工場なんていらない」と即答したのだった。

これはウォンカにとって最大の誤算だった。チャーリーは「透明」ではあったが、「空っぽ」ではなかった。彼の中には「家族への愛」という、ウォンカが持たない確固たる芯が通っていたのである。

この敗北こそが、結果としてウォンカを救うことになる。

スランプに陥った彼は、チャーリーの助言で渋々父親に会いに行く。そこで彼が見たのは、自分が家出した後もずっと息子の記事をスクラップし続けていた父の姿だった。「抑圧者」だと思っていた父もまた、不器用な愛を持った一人の人間だったと気づいた瞬間、ウォンカの時間は再び動き出す。

この物語の結末が「チャーリーが工場を継ぐ」だけでなく、「工場の中にバケット家が引っ越してくる」という奇妙な形に落ち着いたのは必然である。

チャーリーは工場(富)を手に入れ、ウォンカは家族(愛)を手に入れた。孤独な独裁者が、一人の少年の無欲な愛によって、自ら捨てたはずの「家族」という居場所を取り戻す。

これこそが、毒と皮肉にまみれたこの映画が最後に提示した、とびきり甘い「救済」なのである。

以上が私が個人的にまとめた「チャーリーとチョコレート工場」のあらすじと考察・解説でございます。この作品を一言で述べれば「アダルトチルドレンの工場長が、家族愛を知る少年によってセラピーされる物語」ということになると思います。物語の帰結は十分ありふれたものなので、その過程で描かれるブラックな笑いと毒気、そして「不思議な工場」そのものの魅力を感じることができれば面白い映画ということになるのだと思います。

個人的にはこの記事でも述べたように、ウォンカの抱えるコンプレックスがそれとわからないように4人の子どもと親で解消されている部分が好きなのですが、皆さんにとって「チャーリーとチョコレート工場」はどのような作品だったでしょうか?

せっかくなので最後に、チャーリーの選択についてアンケートを取ってみましょう。

私なら工場を経営するのも売っぱらうのも面倒なので、別に「家族を取る」ということもなく断ると思いますね(「成功」とは程遠い人生でございます)。

この記事を書いた人

最新記事