「紅の豚(スタジオジブリ公式)」は1992年に公開された宮崎駿監督による劇場用アニメーション作品である。ギリギリ映画館で見ていてもおかしくはない年代に公開された作品だが、小学生に頃に金曜ロードショーで放送されたのを見たのが最初だと思う。やはりと言うべきか、子供の頃はそれほど面白いとは思わなかったが、今ではとても好きな作品の一つとなっている。

さて今回は「紅の豚」最大の謎「主人公ポルコが豚である理由」について考えていこうと思う。

もちろん理由なんて何でもいいし、なくてもいい。実際私自身もかつては気になっていたのだが、今はそれほどポルコが豚であることが気にはなっていない。それでも一応考えたことはあるので、それについてまとめることにする。ただ、今回まとめるのは「豚であるとはどういうことか」であって、「豚になった理由の神秘」を解明することではありません。その辺はご注意ください。

この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。

- ポルコが豚であり続ける理由

ポルコは世の流れに流されず、自分の「正しさ」を守るために豚であり続ける。彼の豚の姿は、自己の反抗と意地を表現しており、外界の変化に迎合しないという姿勢の現れとなっている。 - ジーナとの関係とポルコの変化

ジーナがポルコを「捕獲しよう」とする姿勢に対して、ポルコは反発し続けるが、物語の最後にはそれを受け入れている。それでもなおポルコは空を飛び続ける。僅かな「自由」をもとめて。

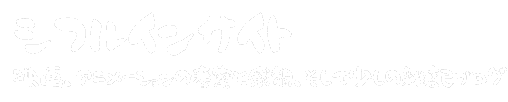

「紅の豚」でポルコは何故豚であろうとするのか?

世の潮流に飲み込まれまいとする男の意地

「紅の豚」に関して考えるときに思い出したいのが、宮崎駿監督の「疲れて脳細胞が豆腐になった中年男のための、マンガ映画」という言葉である。

「豆腐」という言葉に宮崎監督が込めた思いを完全に理解することは出来ないと思うが、重要なことはその表現が全く肯定的には聞こえないということだろう。その上で、それほど批判的に聞こえるということも重要である。

つまり「結局男は脳が豆腐になる瞬間がくるものだ」というニュアンスを持たせながら語ったことなのだろう。

「豆腐」という言葉に乗せたニュアンスを明確に言語化するのは難しいが、「鋭さをなくす」とか「ただ日々を生きるだけ」とか「もうこんなもんかな」と言った思いにかられている状況かもしれない。我々の目には宮崎駿監督がそのような状況になっていたようには思えないわけだが、我々には分からない何かがあったのだろう。

もちろん、東映時代の労働組合活動や、社会主義が本格的に失敗し無視(あるいは敵視)されている状況に思いを馳せることはあったかもしれない。

ただ、そういった具体的な何かというよりも、「ああ、もう何かが始まることはないのだな~」という抽象的な諦めが前提にあるのだと思う。

その上で「豚である」とはどういうことか。

それは、そんな状況に対する反抗の象徴であり、それでも俺はまだやれるという男の意地の表明であろう。

どんなときにも世界は我々を置いてけぼりにして突っ走っていく。しかし「突っ走ったものが正しいとは限らない」という思いに多くの人はかられるだろう。別に追いつけないわけではない。でも、でも自分たちの「正しさ」の価値をどうしても忘れることは出来ない。そして何より、その正しさを忘れずにいられるのは自分たちしかいない。

ポルコが豚で有り続けるということは、そのような「自分の正しさ」の表明であり、世界に対する真っ向勝負の皮肉である。

十代や二十代の内にこんな想いに駆られていたら病気だが、皮肉しか言えなくなる「瞬間」がどんな人にも来るかもしれない。そんな皮肉の代表者として「紅の豚」を作ってくれたのだろうか。

しかし、我々は知っている。宮崎監督はこれ以降も作品を作り続けたことを。

皮肉で終わったら中年ですらなくただの中二病患者である。結局のとろころ「紅の豚」は「それでもなお作り続ける決意」を表明する作品になったのかもしれない。

我々も宮崎監督にならって、なにかをし続けなくてはならない。それは世の潮流に合致しているかどうかなんでどうでもいい。「飛ばねえ豚はただのブタ」である。俺たちは俺達の正しさのために飛ぶのだ!

俺は生まれてからずっと、ただのブタだけれども。

捕獲されまいとする男の意地と悲哀

これまでのことで基本的には「豚であること」の意味は明確になったとは思うのだが、我々はジーナを無視してはいけない。

そして我々が注目しなくてはならないのはジーナのつぎのセリフである。

私がこの庭にいる時にその人が訪ねてきたら、今度こそ愛そうってカケしてるの

子供の頃はなんとも思わなかったが、こんな無礼な言葉はあるまい。結局は「いい男は全員いなくなったから、今度は流石にアイツのことでも愛せそう」と言っていることになる。

もちろんこんな無礼なことをジーナがポルコを前に言ったことはないと思うが、誰よりもその感じに気がついているのがポルコである。

これまで一度たりとも自分に振り向くことがなかったジーナにポルコは惚れてはいるものの、3人目の男が死んだタイミングでようやく自分を捕獲しに掛かっている状況に「やったぜ!」なんて単純に思うことは出来ないだろう。

それでも、そんなカケをせざるを得ない彼女の状況や寂しさを思えば、日本男児ポルコとしては彼女を捨て置けない。しかし、彼女に屈服するもの腹が立つ。

「紅の豚」はそういうポルコの遠回りの物語である。

ポルコはずっと空を飛び回り、ジーナに捕獲される瞬間を待ち続けたのである。ではそんなポルコの態度を決定づけたのは何だったのか?

もちろん、フィオのキスである。

あのキスで誰からも愛されなかった男ポルコは、誰からか愛されたことのある存在になった(「だれからも」は流石に言いすぎか)。

その時ポルコは「こんな世界も捨てたもんじゃない」と思ったのかもしれない。豚として突っ張ってきたポルコは、自分を置いてけぼりにした世界を肯定しちゃったわけである。だから一瞬豚ではなくなってしまった。

いずれにせよ、ようやくポルコはジーナのもとに胸をはって出向いたとうことになる。

ちょいと情けないような気もするが、若くして惚れたにも関わらず、自分を一度たりとも顧みなかった相手に対してはこんなものでよいのではないだろうか。

さて、そんなポルコは結局豚ではなくなったのだろうか?

その答えはエンディングタイトル後のラストカットで分かる。

彼は今でも飛んでいる。ジーナに捕獲されながらも「いや!俺はそれでも自由なんだ!」と突っ張りながら空を飛んでいるのです。

もしかしたら、あなたと同じように。

この記事で使用した画像は「スタジオジブリ作品静止画」の画像です。

Loading video...

この記事を書いた人

最新記事

- 2025年7月13日

【GQuuuuuuX(ジークアクス)】エンディング後の世界を考察-シャリア・ブルはシャアになり、セイラはハマーンになる- - 2025年7月3日

【GQuuuuuuX(ジークアクス)】シュウジの謎とアムロ・レイの所在を考察-違和感から読み解く作品の意図- - 2025年6月26日

【火垂るの墓】清太と節子はなぜ幽霊となって存在し続けているのか-こちらを見つめる清太が伝える物語のメッセージ- - 2025年5月29日

アシタカの「生きろ、そなたは美しい」と「ブスは死ね」をめぐって-集合論的(数学的)に徹底分析を試みる- - 2025年5月9日

【紅の豚】マダム・ジーナは何故ドナルド・カーチスを袖にしたのか-過去3回に渡る結婚の謎を考察-